*アフィリエイト広告を利用しています。

1985年8月12日、日本航空123便が群馬県御巣鷹山に墜落し、乗客乗員520名が犠牲となる未曾有の航空事故が発生しました。

その中で奇跡的に生存したのは、わずか4人の女性──川上慶子さん、落合由美さん、吉崎博子さん、吉崎由美さん。

彼女たちはなぜ助かったのか?どのような状況で救助されたのか?そして、事故後の人生はどう歩んできたのか?

この記事では、

・奇跡の生存者4人

・なぜ彼女たちは助かったのか

・事故後の人生

・兄・川上千春さんの手記

の5つのポイントに沿って、生存者たちの証言や座席位置、救助の経緯、そして現在の姿までを丁寧に紐解きます。

日航機墜落事故とは──史上最悪の航空事故の概要

1985年8月12日に発生した日本航空123便の墜落事故は、単独機による航空事故として世界最悪の犠牲者数を記録しました。

事故の背景には整備不良や構造的欠陥があり、520名もの命が失われたこの悲劇は、今もなお日本の航空史に深く刻まれています。

事故発生の経緯と原因

日本航空123便は、東京・羽田空港を出発し大阪・伊丹空港へ向かう定期便でした。

離陸から約12分後、機体後部の圧力隔壁が破損し、垂直尾翼が脱落し、これにより油圧系統がすべて失われ、操縦不能の状態に陥りました。

その後、機体は約30分間にわたり異常飛行を続け、最終的に群馬県の御巣鷹山に墜落しました。

事故の主因は、過去の尾部損傷修理の不備による圧力隔壁の破断とされています。

この整備ミスは、7年前の事故修理時に行われた、リベットの不適切な取り付けによるもので、結果的に520名の命を奪う大惨事につながりました。

墜落までの30分間、機内では乗客が遺書を書き残すなど、極限状態の中での人間ドラマが展開されていたことも、後の調査で明らかになっています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

犠牲者数と生存率の異常さ

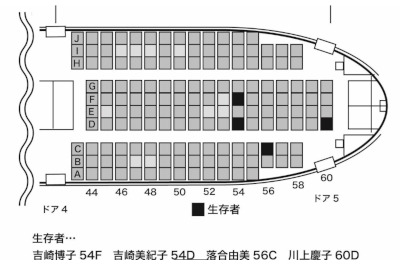

出典元:産経新聞

この事故では、乗客乗員524名のうち、520名が死亡し、生存者はわずか4名という極めて異常な生存率でした。

生存者はすべて女性で、機体後部の座席に座っていたことが共通しています。

たとえば、当時12歳だった川上慶子さんは、家族4人で搭乗していた中で唯一生き残りました。

彼女は機体後部の座席に座っていたことで衝撃を免れ、救助隊に発見された際には意識があり、名前を名乗ることができたと記録されています。

このように、事故の衝撃が機体前方に集中したことや、後部座席の構造的な保護性が生存に影響したと考えられています。

生存者の証言や座席位置の分析は、航空安全の教訓として今も研究対象となっています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

奇跡の生存者4人──誰が、どこに座っていたのか

出典元:jiji.com

日航機墜落事故で奇跡的に生存した4人の女性は、いずれも機体後部の座席に座っていました。

事故調査報告書によれば、座席番号は54〜60列に集中しており、衝撃の分散や火災の回避が生存の要因とされています。

このセクションでは、それぞれの生存者がどのような状況で救助されたのか、座席位置や証言をもとに詳しく見ていきます。

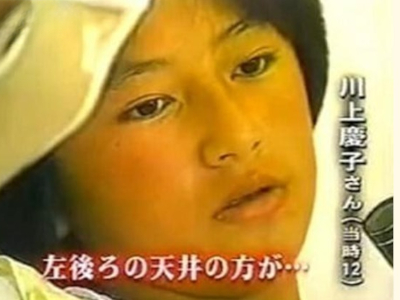

川上慶子さん(12歳)の証言と救助状況

川上慶子さんは、事故当時12歳の中学生で、家族4人で北海道旅行の帰路に搭乗していました。

座席は機体後部の60Dで、墜落後も意識があり、自衛隊員に名前を名乗ることができたと記録されています。

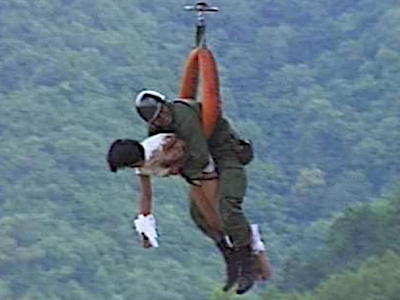

救助隊が到着したのは事故翌日の午前10時45分。慶子さんは、機体の残骸の中で逆立ちのような姿勢で発見され、骨折と打撲の重傷を負っていました。

ヘリコプターによる吊り上げ救助の映像は、当時の報道で大きく取り上げられました。

事故後は兄とともに祖母の元で生活し、母親の遺志を継いで看護師の道へ進みました。

現在はアメリカ人男性と結婚し、3人の子どもを育てながら穏やかな生活を送っていると報じられています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

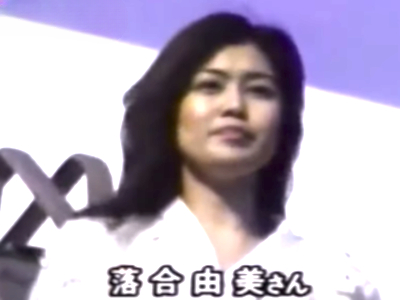

落合由美さん(26歳)の職務と生存の背景

落合由美さんは、日本航空の客室乗務員でしたが、事故当日は非番で私用の帰省のために搭乗していました。

座席は56Cで、機体後部の中央付近に位置していました。

墜落時、彼女は残骸に挟まれた状態で発見され、右手を振って救助隊に合図を送っていたとされています。

胸から上がくの字に曲がった状態で、重傷を負いながらも意識はありました。

事故後は100か所以上を縫う大怪我を負いながらも回復し、後に安全教育セミナーで講演を行うなど、航空業界の安全意識向上に貢献しました。

現在は大阪府内で家族とともに静かな生活を送っていると報道されています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

吉崎博子さん・由美さん親子の奇跡

出典元:http://jal123.blog99.fc2.com/

吉崎博子さん(34歳)と娘の由美さん(8歳)は、家族5人で搭乗していましたが、事故で夫と子ども2人を失いました。

2人が座っていたのは54D(博子さん)と54F(由美さん)で、機体後部の左側に位置していました。

墜落後、博子さんは娘の声に励まされながら意識を保ち、由美さんは残骸に下半身を挟まれた状態で仰向けに発見されました。

2人とも骨折などの重傷を負いながらも、奇跡的に生還しました。

事故後はメディアの過剰な取材に悩まされながらも、東京都内で親子で生活を続けているとされています。

由美さんは事故の後遺症を乗り越え、現在は穏やかな日常を送っているようです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

なぜ彼女たちは助かったのか─生存の要因分析

出典元:文春オンライン

日航機墜落事故で奇跡的に生存した4人の女性には、いくつかの共通点がありました。

座席の位置、救助のタイミング、そして身体的・心理的な条件が複雑に絡み合い、極限状況の中で生存を可能にしたと考えられています。

このセクションでは、事故調査報告書や証言をもとに、生存の要因を具体的に分析します。

座席位置と衝撃の分散

生存者4人はすべて機体後部の座席(54〜60列付近)に座っていました。

事故調査報告書によれば、墜落時の衝撃は機体前方に集中し、後部は比較的損傷が少なかったとされています。

たとえば、川上慶子さんは60D、落合由美さんは56C、吉崎親子は54Dと54Fに座っており、いずれも後方の中央〜左側に位置していました。

機体後部は構造的に衝撃を分散しやすく、また火災の発生も前方に集中していたため、後部座席の乗客は生存率が高かったと考えられます。

さらに、座席の周囲に荷物や構造物が少なかったことも、身体への直接的な衝撃を軽減する要因となりました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

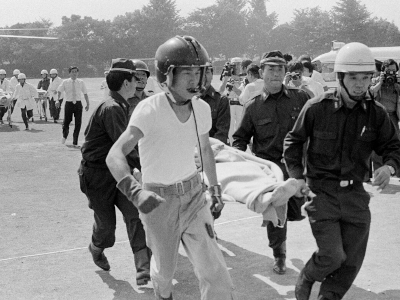

救助のタイミングと状況

事故発生から約14時間後の翌朝10時45分、自衛隊の救助隊が墜落現場に到着しました。

生存者はそれまでの間、暗闇と炎の中で耐え続けていたことになります。

川上慶子さんは、意識があり名前を名乗ることができたため、早期に発見されました。

落合由美さんは右手を振って合図を送り、吉崎親子は声を出して救助隊に存在を知らせたと報告されています。

一方で、事故直後の夜間に救助活動が行われなかったことは、後に大きな批判を呼びました。

もし初動が早ければ、他にも助かった命があった可能性があると指摘されています。

身体的・心理的要因

生存者には共通して比較的若く、体力があったという特徴が見られます。

川上慶子さんは12歳、吉崎由美さんは8歳と、柔軟性のある身体が衝撃を吸収しやすかった可能性があります。

また、事故直後の極限状態で意識を保ち、声を出す、動くといった行動が救助につながりました。

落合由美さんは重傷を負いながらも手を振って合図を送り、吉崎博子さんは娘の声に励まされながら意識を保ち続けました。

心理的な強さや、家族を守ろうとする意志が、極限状態での生存に影響したと考えられています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

事故後の人生──それぞれの歩みと現在

出典元:日経ビジネス

1985年8月12日、日本航空123便の墜落事故で奇跡的に生還した4名は、それぞれ異なる道を歩みながら、今も静かに人生を紡いでいます。

事故の記憶と向き合いながら、看護師として、航空業界の一員として、あるいは家族とともに、彼女たちは自分なりの答えを見つけてきました。

ここでは、川上慶子さん、落合由美さん、吉崎博子さん・美紀子さん親子の現在の姿を紹介します。

川上慶子さんの看護師としての道と家族

川上慶子さんは、事故当時12歳の中学生でした。

墜落後、救助ヘリに吊り上げられる姿が報道され、「奇跡の少女」として注目を集めました。

その後、母親と同じ医療の道を志し、大阪の藍野学院短期大学で看護師資格を取得。

兵庫県の病院で勤務し、阪神淡路大震災では被災者のケアにも携わりました。

2002年には、趣味のスキューバダイビングを通じて知り合ったアメリカ人男性と結婚し、現在は2人の息子と1人の娘の母として、家庭生活に専念しています。

事故の記憶は今も彼女の心に残っており、兄の千春さんが御巣鷹の尾根への登山を提案した際には、「気分が悪くなるから」と断ったそうです。

看護師としてのキャリアを経て、今は家族との穏やかな日々を大切に過ごしています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

落合由美さんのJAL勤務と静かな生活

落合由美さんは、事故当時26歳の日本航空の客室乗務員でしたが、事故機には客として乗り合わせており、後方座席にいたことで奇跡的に助かりました。

事故後はメディアの過剰な取材に悩まされながらも、静かに生活を続けてきました。

現在は大阪府内で暮らしており、夫と2人の娘とともに4人家族で平穏な日々を送っているとされています。

取材は一切受けておらず、家族もその方針を尊重しています。

一方で、日本航空社員向けの安全教育セミナーでは講演を行い、自身の経験を通じて安全意識の向上に貢献してきました。

「社員も安全意識を持ってほしい」という言葉には、事故を乗り越えた彼女の強い思いが込められています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

吉崎親子のメディアとの距離感

吉崎博子さんと美紀子さん親子は、事故当時それぞれ母と長女として搭乗していました。

後方座席にいたことで生還を果たしましたが、事故で夫と次女を亡くすという深い悲しみを経験しています。

墜落直後、機体の残骸の中で身動きが取れず、周囲の声に反応して救助されたといいます。

事故後、吉崎親子はメディアとの距離を保ち続けており、取材を拒否し、現在の生活についてもほとんど情報が公開されていません。

その姿勢には、事故の記憶と向き合いながらも、静かに暮らしたいという強い意志が感じられます。

公の場に出ることはなくとも、彼女たちの歩みは、深い喪失と再生の物語として、静かに語り継がれています。

《広告の下にコンテンツが続きます

兄・川上千春さんの手記に見る家族の絆

出典元:blog.goo.ne.jp

日航機墜落事故で妹・川上慶子さんが奇跡的に生還した一方、両親と末妹を失った兄・千春さんは、事故後の人生を通して「家族とは何か」を問い続けてきました。

2015年に発表された手記には、妹を守り抜こうとする決意、喪失と再生の葛藤、そして新たな家族との絆が綴られています。

ここでは、その手記をもとに、兄妹の歩みと心の変化をたどります。

「妹を守る」という決意と30年の歩み

川上千春さんは、事故当時中学2年生で、部活動のため家族旅行に同行しませんでした。

その結果、事故を免れましたが、両親と妹・咲子さんを失い、慶子さんだけが生還するという現実に直面します。

手記では、「当事者である慶子以上に精神的に不安定だった」と語っており、高校では授業に出なくなり、人生に希望を見いだせない時期が続いたと記されています。

しかし、妹の存在と、自身が結婚して家族を持ったことで、少しずつ心が安定していきました。

現在は介護保険のケアマネージャーとして働きながら、児童相談所や障害児施設にも関わるなど、福祉の現場で人を支える仕事に従事しています。

妹・慶子さんとは今も連絡を取り合い、互いに家庭を築きながら、失われた家族の記憶を静かに共有しています。

事故が残した心の傷と再生

事故後、千春さんは「人生なんてどうでもいい」「いつ死んでもいい」と思うほど、深い喪失感に苛まれていたと手記に記しています。

御巣鷹山への慰霊登山では、報道陣の無遠慮な振る舞いに怒りを覚え、「本当は家族だけで静かに祈りたかった」と語っています。

それでも、妹とともに墓標を建て、父が好きだった「一人は万人のために、万人は一人のために」という言葉を刻んだことで、少しずつ心の整理が進みました。

高校時代に書いた詩「ぼくの宝石」や、亡き家族に宛てた「三人への手紙」には、千春さんの深い愛情と再生への願いが込められています。

今では、家族を守ることが自分の使命だと語り、「至らない人間なりにベストを尽くして生きていかないといけん」と前を向いています。

事故の記憶は消えることはありませんが、それを抱えながらも、静かに力強く歩み続けています。

いかがでしたでしょうか?

事故からの歳月を経て、それぞれが選んだ静かな生き方には、深い痛みと強さが宿っています。

語られた言葉も、語られなかった沈黙も、すべてが「生きる」という営みの証です。

この記録が、記憶をつなぐ一つのきっかけとなれば幸いです。