*アフィリエイト広告を利用しています。

宮城県知事として6期目に突入した村井嘉浩氏。

震災復興や水道民営化で知られる一方、土葬墓地やイスラム教徒への対応、公約の方向性、さらには国籍や家族といった人物像にも注目が集まっています。

本記事では、最新の知事選を踏まえ、村井氏の政策と人となりを多角的に解説し、世間が検索する関心ポイントを整理します。

村井嘉浩知事とは誰か

宮城県知事を6期務める村井嘉浩氏は、防衛大学校出身の元自衛官という異色の経歴を持ちます。

大阪府出身で日本国籍を有し、震災復興や水道事業改革などで全国的に注目されてきました。

ここでは、彼の基本情報と知事就任までの歩みを具体的に整理します。

経歴と国籍の基本情報

村井嘉浩氏は1960年8月20日、大阪府八尾市に生まれた日本国籍の政治家です。

防衛大学校を卒業後、陸上自衛隊に入隊し、幹部候補生として勤務しました。

自衛官としての経験は、後の政治活動において、「危機管理能力」や「組織運営の実務感覚」として評価されています。

その後、1996年に衆議院議員選挙に出馬し、比例代表で初当選しました。

国会議員時代には、防衛や地方行政に関する委員会で活動し、地方自治や安全保障に関する知見を深めています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

防衛大学校から知事就任までの歩み

防衛大学校を卒業後、陸上自衛隊での勤務を経て政治の道に進んだ村井氏は、2005年に宮城県知事選挙に出馬しました。

当時、東北地方では人口減少や産業振興の課題が顕在化しており、村井氏は「行政改革」と「地域経済の活性化」を掲げて初当選を果たしました。

特に注目されたのは、震災前から進めていた「空港やインフラの効率的運営」に関する政策で、2011年の東日本大震災後には、仙台空港の民営化を実現するなど、国と連携した復興施策を主導しました。

こうした具体的な実績が、長期政権を支える基盤となっています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

最新公約と長期政権の評価

村井嘉浩知事は6期目に入り、震災復興で培った経験を踏まえつつ、新たな公約を掲げています。

人口減少対策や外国人材の受け入れ、地域産業の担い手確保など、宮城県が直面する課題に具体的な方針を示しました。

長期政権としての評価も分かれる中、政策の中身と実行力が注目されています。

人口減少対策と外国人材受け入れ

宮城県は、全国平均を上回るスピードで人口が減少しており、特に若年層の県外流出が深刻です。

村井知事はこの課題に対し、外国人材の積極的な受け入れを打ち出しました。

具体的には、インドネシア政府との協定を通じて、介護や建設分野での人材確保を進めています。

また、県内企業と連携し、日本語教育や生活支援を提供する仕組みを整備し、単なる労働力確保にとどまらず、「地域に根付く人材育成」を目指しています。

さらに、子育て世帯への住宅支援や、教育環境の改善も公約に含まれており、人口減少対策を多角的に進める姿勢が見られます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

震災復興から次の県政ビジョンへ

2011年の東日本大震災以降、村井知事は復興政策の中心的役割を担ってきました。

仙台空港の民営化や防災インフラの整備は、その代表的な成果です。

最新の公約では、復興期を経た「次のステージ」として、再生可能エネルギーの導入拡大やデジタル技術を活用した地域産業の強化を掲げています。

特に洋上風力発電の推進は、宮城県を東北のエネルギー拠点とする構想の一環であり、雇用創出や地域経済の活性化につながると期待されています。

震災復興の経験を土台に、持続可能な成長戦略へと舵を切った点が、長期政権の新たな挑戦といえます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

土葬墓地とイスラム教徒への対応

村井嘉浩知事は、外国人労働者の増加に伴い、イスラム教徒が望む土葬墓地の整備を検討しました。

しかし、政策発表からわずか1年で撤回に至り、多文化共生のあり方や地域住民の理解不足が浮き彫りとなりました。

ここでは、発表から撤回までの経緯と、住民や関係者の反応を整理します。

政策発表から撤回までの経緯

2024年、村井知事は県議会で「イスラム教徒の埋葬ニーズに対応するため、県内に土葬墓地を整備する」と表明しました。

背景には、宮城県がインドネシア政府と人材受け入れ協定を結び、介護や建設分野でイスラム教徒を含む外国人労働者が増加していたことがあります。

しかし、2025年9月、知事は県議会で「市町村長に確認したところ、受け入れは困難との回答ばかりだった」と述べ、計画を白紙撤回しました。

実際に県内の市町村長に電話調査を行った結果、すべての自治体が「住民の理解が得られない」と回答しており、制度上も市町村の同意が不可欠であったため、実現は不可能と判断されたのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

多文化共生と地域住民の反応

土葬墓地の検討は、外国人労働者の生活環境を整える多文化共生政策の一環でした。

イスラム教徒にとって火葬は宗教上認められず、土葬は信仰に基づく必須の埋葬方法です。

しかし、宮城県を含む東北地方には、土葬を受け入れる墓地が一つもなく、埼玉県など首都圏まで遺体を搬送する事例が続いていました。

一方で、県民からは、「地下水汚染の懸念」「農産物への風評被害」「地域の慣習との不一致」といった反対意見が相次ぎました。

県には2024年末から2025年夏までに、1,900件以上の苦情や問い合わせが寄せられ、賛否が大きく分かれたのです。

結果として、政策は多文化共生の理念と地域社会の不安の間で折り合いがつかず、撤回に至りました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

水道民営化と「宮城モデル」

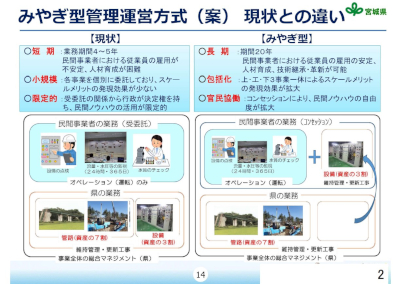

宮城県は、全国で初めて広域的な水道事業に官民連携を導入し、「みやぎ型管理運営方式」と呼ばれる独自の仕組みを採用しました。

人口減少や施設の老朽化に直面する中で、長期契約による効率化と安定運営を目指した点が特徴です。

一方で、住民や専門家の間では評価が分かれており、全国的な議論を呼んでいます。

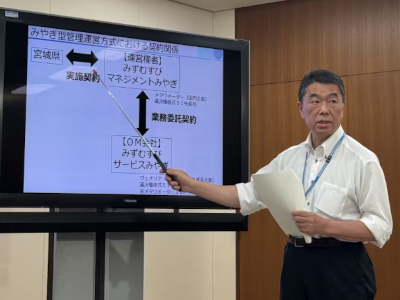

みやぎ型管理運営方式の特徴

みやぎ型管理運営方式は、2022年4月に導入された官民連携の仕組みです。

県が水道施設の所有と最終責任を持ち続けながら、運営を民間事業者に委ねる「コンセッション方式」を採用しました。

契約期間は20年間と長期に設定され、上水道・工業用水道・下水道の9事業を一括で委託する点が従来の方式と異なります。

具体的な効果として、薬品や資材の一括購入によるコスト削減、監視拠点の集約による効率化、老朽化設備の更新前倒しなどが挙げられます。

これにより、将来的な水道料金の急激な上昇を抑制できると説明されています。

県は定期的にモニタリングを行い、事業者の業務内容をチェックする仕組みを整備しており、透明性の確保を重視しています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

全国的な波及と評価の分かれ方

宮城モデルは、人口減少や財政難に直面する他の自治体にとって、参考事例とされています。

国が2018年に水道法を改正し、コンセッション方式を可能にした背景もあり、宮城県の取り組みは「先行モデル」として注目を集めました。

一方で、批判的な意見も少なくありません。

反対派は、「水は命に直結する公共財であり、利益追求型の民間企業に委ねるべきではない」と指摘しています。

また、災害時の対応力や情報公開の不十分さを懸念する声もあります。

実際に海外では、パリやベルリンなどで水道民営化が失敗し、公営に戻した事例があるため、宮城県の方式が長期的に成功するかどうかは注視されています。

このように、みやぎ型管理運営方式は、「効率化と安定運営を実現する先進モデル」と「公共性を損なうリスクを抱える制度」という両面から評価されており、全国的な議論の中心に位置しています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

家族や人物像への関心

出典元:産経新聞

村井嘉浩知事は、政策や長期政権の評価と同時に、家族やプライベートな側面にも注目が集まっています。

特に震災時の家族の行動や、妻や娘の存在は報道や検索で取り上げられることが多く、人物像を理解する上で欠かせない要素となっています。

ここでは、公表されている範囲の家族情報と、世間の検索動向を整理します。

公表されている範囲の家族情報

出典元:はてなブログ

村井嘉浩知事の妻は一美さんで、1987年に結婚しました。

政治家を志す際には、「自分の進みたい道に進んでください」と書いたメモを残し、夫の決断を後押ししたことが知られています。

このメモは現在も村井氏が大切に保管していると報じられており、家族の支えが政治活動の原点になったといえます。

また、2011年の東日本大震災では、一美さんが秘書兼ドライバーとして夫を支え、被災地を共に回ったことが報道されました。

さらに、2人の娘も母の姿に影響を受け、被災地でボランティア活動に参加したことが伝えられています。

現在は娘たちも結婚し、孫がいるとされていますが、詳細な生活や職業は公表されていません。

このように、村井家は「政治家の家庭」として表に出ることは少ないものの、震災時の行動を通じて「家族で支え合う姿」が注目されました。

長期政権を続ける背景には、こうした家族の存在が大きな役割を果たしていると考えられます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

知事の人物像

村井嘉浩知事は、防衛大学校卒業後に陸上自衛隊で、ヘリコプターパイロットを務めた経験を持ち、危機管理能力に優れていると評価されています。

2011年の東日本大震災では、国や自衛隊との連携を重視し、仙台空港の早期復旧や避難所対応を主導しました。

こうした現場重視の姿勢は、「行動力のある知事」としての評価につながっています。

また、政策実行にあたっては合意形成を重視し、反対意見がある場合でも調整を重ねて実現に向けるスタイルを取っています。

会見や県民との対話では率直に説明する姿勢を見せ、誤解や批判があった際には訂正や謝罪を行う柔軟さも示しています。

これらの特徴が、20年を超える長期政権を支える要因となっています。

いかがでしたでしょうか?

宮城県政を20年にわたり牽引してきた村井嘉浩知事。

公約や政策、人物像を改めて整理することで、長期政権の意味と今後の県政の方向性がより鮮明になります。