*アフィリエイト広告を利用しています。

実業家・堀江貴文さんは、若い頃から型破りな発想と行動力で、日本のIT業界を席巻しました。

しかし、その急成長の裏側には、2006年に社会を揺るがせた「ライブドア事件」と逮捕劇が存在します。

本記事では、学生起業家としてのスタートからライブドア買収、そして逮捕に至るまでの経緯を時系列で整理し、事件の全貌と真相をわかりやすく解説します。

堀江貴文の若い頃と起業までの道のり

堀江貴文さんは、福岡県八女市で生まれ育ち、幼少期から高い知的好奇心と行動力を発揮してきました。

学生時代には独学でプログラミングを習得し、東京大学在学中に起業準備を進めています。

1996年には有限会社オン・ザ・エッヂを設立し、IT業界でのキャリアをスタートさせました。

ここでは、幼少期から大学時代、そして起業に至るまでの具体的な歩みを時系列で解説します。

福岡での幼少期と学生時代のエピソード

出典元:proff.io

堀江さんは1972年10月29日、福岡県八女市に生まれました。

小学校時代から学業成績が優秀で、特に数学や理科に強く、教師からクラスメイトの答案採点を任されることもありました。

中学・高校は福岡県内の名門、久留米大学附設中学校・高等学校に進学。

高校時代には柔道部に所属し、試合で勝つための戦略を考える経験を積んでいます。

この時期にパソコンに触れ、独学でBASIC言語を学び、簡単なゲームやシミュレーションプログラムを作成するなど、ITへの関心を深めていきました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

東京大学在学中の起業準備とプログラミング経験

出典元:https://proff.io/

1991年、東京大学文科一類に入学。

当初は法律を学んでいましたが、在学中にインターネットの可能性に出会い、事業化を意識するようになります。

授業の合間にプログラミングやウェブ制作のアルバイトを行い、HTMLやCGIスクリプトの技術を習得。

大学の友人や知人から依頼を受け、企業や団体のホームページ制作を請け負うなど、学生ながら実務経験を積みました。

この活動が後の起業の基盤となり、ビジネスモデルの構築や営業スキルも磨かれていきます。

「オン・ザ・エッヂ」設立と初期の事業展開

1996年、堀江さんは有限会社オン・ザ・エッヂを設立。

当初は、ウェブサイト制作や運営代行を中心に事業を展開し、インターネット黎明期の需要を背景に急成長しました。

設立から1年後には株式会社化し、大手企業のウェブ案件を受注するまでに拡大。

特に、当時は珍しかった動的コンテンツや、インタラクティブなウェブ機能の開発を積極的に取り入れ、競合との差別化を図りました。

この時期の成功が、後のライブドア買収や急成長の土台となっています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

ライブドア買収と急成長の背景

フジテレビ会長の日枝久氏、フジテレビ社長の村上光一氏

出典元:japan.cnet

堀江貴文さんは、インターネット黎明期に急成長を遂げた「オン・ザ・エッヂ」を母体に、2002年に経営破綻していた旧ライブドアを買収しました。

この買収をきっかけに、同社はポータルサイト運営や、金融サービスなど多角的な事業展開を進め、短期間で急成長を遂げます。

さらに、メディア進出や大型買収への挑戦によって、堀江さんは日本のビジネス界で一躍注目の的となりました。

ここでは、ライブドア買収の経緯と狙い、事業拡大戦略、そしてプロ野球球団や放送局買収への挑戦について詳しく解説します。

ライブドア買収の経緯と狙い

2002年、堀江さん率いるオン・ザ・エッヂは、経営破綻していたインターネットサービス企業「ライブドア」を買収しました。

当時のライブドアは、インターネット接続サービスを提供していたものの業績不振に陥っており、ブランド価値は低下していました。

堀江さんは、この買収によって既存の顧客基盤と知名度を獲得し、ポータルサイト事業やEC事業への参入を加速させる狙いを持っていました。

買収後、社名を「ライブドア」に変更し、ブランドの刷新と事業拡大を同時に進めたことが、急成長の土台となります。

《広告の下にコンテンツが続きます》

事業拡大戦略とメディア進出

ライブドアは買収後、ポータルサイトの強化、ブログサービスの提供、オンライン証券や決済サービスなど、ITと金融を融合させた事業を展開しました。

特に、無料ブログサービス「livedoor Blog」は個人ユーザーの支持を集め、アクセス数の増加に伴い広告収入も拡大しました。

また、堀江さんはメディア露出を積極的に行い、テレビ番組や雑誌インタビューに頻繁に登場。

自らの発言力と知名度を事業拡大の推進力として活用しました。

これにより、ライブドアは単なるIT企業から、メディア戦略を駆使する総合インターネット企業へと成長していきます。

プロ野球球団・放送局買収への挑戦

2004年、堀江さんはプロ野球再編問題の中で、大阪近鉄バファローズの買収を表明しました。

最終的に球団買収は実現しませんでしたが、この動きは大きな話題を呼び、ライブドアの知名度を一気に高めました。

翌2005年には、時間外取引を利用してニッポン放送株式の35%を取得し、フジサンケイグループの中核であるフジテレビへの影響力獲得を狙いました。

この買収劇は、既存メディアと新興IT企業の対立構図として連日報道され、堀江さんの存在感をさらに強めました。

結果的に放送局買収は成立しませんでしたが、この一連の挑戦は、ライブドアのブランド力と堀江さんの発信力を国内外に示す契機となりました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

ライブドア事件発覚までの経緯

ライブドア事件は、2004年9月期の有価証券報告書に虚偽記載があったとして、2006年1月に東京地検特捜部が強制捜査に踏み切った証券取引法違反事件です。

事件の背景には、株式分割による株価高騰や、自己株式売却益の不適切な計上など、複雑な金融スキームが存在しました。

ここでは、株式分割と株価高騰の仕組み、粉飾決算と虚偽記載の疑い、そして捜査開始までの流れを時系列で解説します。

株式分割と株価高騰の仕組み

ライブドアは2004年、株式を1株から100株に分割する大規模な株式分割を実施しました。

本来、株式分割は株価を分割比率に応じて引き下げるため、企業価値そのものは変わりません。

しかし当時の市場では、株式分割後に株価が上昇する現象が頻発しており、ライブドア株も例外ではありませんでした。

この株価高騰を利用し、関連する投資事業組合が高値で株式を売却することで、多額の売却益を得ています。

こうした動きは、後に粉飾決算の原資やスキームの一部として問題視されることになります。

《広告の下にコンテンツが続きます》

粉飾決算と有価証券報告書虚偽記載の疑い

2004年9月期の有価証券報告書には、本来は資本取引として計上すべき自己株式売却益約37億円を、営業利益として計上した疑いがありました。

さらに、存在しない取引による架空売上約15億円も計上されていたとされます。

これにより、実際は約3億円の経常赤字であった業績が、約50億円の黒字として公表されました。

この「成長仮装型」の粉飾は、前年比で経常利益が大幅増加したように見せかけ、投資家や市場に誤解を与える結果となったのです。

証券取引法違反容疑での捜査開始

2005年秋頃から、東京地検特捜部はライブドアに関する情報を収集し、一部の元幹部や関係者から事情聴取を開始しました。

2006年1月16日、証券取引法違反(偽計・風説の流布、有価証券報告書虚偽記載)の容疑で、六本木ヒルズの本社や堀江貴文氏の自宅などに、家宅捜索が入りました。

その後、1月23日に堀江氏ら経営幹部4名が逮捕され、2月には追加の虚偽記載容疑で再逮捕されています。

この強制捜査は、当時のIT業界や株式市場に大きな衝撃を与え、ライブドア株は急落し、同社の経営体制は一変しました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

逮捕理由と裁判の流れ

ライブドア事件は、2004年9月期の有価証券報告書に虚偽記載があったとして、2006年1月に東京地検特捜部が強制捜査を行い、堀江貴文さんを含む経営幹部が逮捕された事件です。

逮捕容疑は「有価証券報告書虚偽記載」と「偽計および風説の流布」で、裁判では検察と弁護側の主張が真っ向から対立しました。

ここでは、逮捕時の状況と報道の反応、検察側と弁護側の主張、そして判決確定までの経過を詳しく解説します。

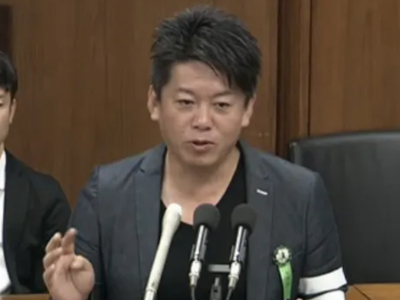

逮捕時の状況と報道の反応

2006年1月16日、東京地検特捜部は証券取引法違反容疑で、六本木ヒルズ内のライブドア本社や堀江氏の自宅を家宅捜索しました。

1月23日には堀江氏、宮内亮治取締役、岡本文人取締役、中村長也社長の4名が逮捕されます。

このニュースはテレビ・新聞・インターネットで速報され、株式市場にも大きな影響を与えました。

ライブドア株は急落し、個人投資家の間で混乱が広がりました。

当時の報道は「ヒルズ族の象徴の失墜」として、連日トップニュースで取り上げられ、社会的関心は非常に高いものでした。

《広告の下にコンテンツが続きます》

検察側の主張と弁護側の反論

検察側は、ライブドアが企業買収の過程で得た約10億円の利益を、本来は資本取引として計上すべきところを営業利益として計上し、さらに存在しない取引による、架空売上を計上したと主張しました。

これにより、実際は約3億円の赤字であった業績を約50億円の黒字に見せかけ、投資家を欺いたとしています。

一方、弁護側は、ライブドアのファイナンス部門は、金融取引で利益を得る事業を行っており、今回の利益も投資収益として計上するのは適法であると反論しました。

また、堀江氏本人は取引の詳細な会計処理に直接関与していなかったと主張し、故意性の欠如を訴えました。

判決内容と実刑確定までの経過

2007年3月、東京地裁は堀江氏に懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

宮内亮治被告には懲役1年2か月、岡本文人被告には懲役1年6か月(執行猶予3年)、中村長也被告には懲役1年6か月(執行猶予3年)など、計7人と2法人に有罪判決が下されました。

堀江氏は控訴しましたが、2008年に東京高裁が一審判決を支持し、2011年4月に最高裁で上告が棄却され実刑が確定しました。

同年6月から長野刑務所で服役し、2013年3月に仮釈放されています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

事件後の影響と堀江貴文の再起

ライブドア事件で実刑判決を受け、2011年から約1年9か月の服役を経験した堀江貴文さんは、出所後も実業家としての活動を再開しました。

事件後は、社会的信用の低下や事業基盤の喪失といった影響を受けながらも、新規事業や宇宙開発、教育分野への参入を通じて再び注目を集めています。

ここでは、服役後の活動再開と新事業、宇宙・教育分野への挑戦、そして事件を経て変化した経営哲学について解説します。

服役後の活動再開と新事業

2013年3月に仮釈放された堀江さんは、直後から講演活動やメディア出演を再開しました。

YouTubeチャンネルの開設や、オンラインサロン「堀江貴文イノベーション大学校(HIU)」の運営を始め、会員制コミュニティを通じて起業家やクリエイターを支援しています。

また、飲食業にも参入し、ラーメン店「小麦の奴隷」や和牛専門店など複数のブランドを展開。

これらの事業はフランチャイズ化され、全国各地に店舗網を広げています。

服役前の大企業経営から、小規模かつ高付加価値型の事業モデルへとシフトした点が特徴です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

宇宙開発・教育事業への参入

堀江さんは、北海道大樹町を拠点とする、民間ロケット開発企業「インターステラテクノロジズ」のファウンダーとして、宇宙事業に注力しています。

2019年5月には小型ロケット「MOMO3号機」が、日本の民間企業として初めて宇宙空間に到達し、国内外で話題となりました。

教育分野では、既存の学校制度にとらわれない学びを提供する「ゼロ高等学院」を、2018年に開校。

オンラインとリアルの活動を組み合わせ、起業やプロジェクト型学習を重視するカリキュラムを導入しています。

これらの取り組みは、堀江さんが「やりたいことをやるための環境づくり」に重点を置いていることを示しています。

事件から見える堀江貴文の経営哲学の変化

事件前の堀江さんは、急成長と規模拡大を最優先する経営スタイルで知られていました。

しかし、服役を経てからは「所有よりも経験」「規模よりもスピード」といった価値観を強調するようになっています。

固定資産を持たず、必要なときに必要な場所で活動するノマド的な働き方を実践し、事業も多角化より専門性と独自性を重視する方向へシフトしました。

また、リスクを取る姿勢は変わらない一方で、法的リスクやコンプライアンスへの意識は高まり、透明性のある経営を意識していると発言しています。

これらの変化は、事件を通じて得た教訓が経営判断に反映されていることを示しています。

いかがでしたでしょうか?

ライブドア事件は堀江貴文さんの人生に大きな転機をもたらしましたが、その後の挑戦と再起は多くの人に影響を与え続けています。

今後も彼の動向から目が離せません。