*アフィリエイト広告を利用しています。

教育行政の元トップ・前川喜平氏が、またもやネット上で炎上。

今回の発端は「教育の失敗」という言葉をめぐる発言でした。

加計学園問題や貧困調査といった過去の騒動も再び注目され、SNSでは議論が白熱しています。

そこで今回の記事では、

・前川喜平の加計学園問題との関係

・前川喜平の貧困調査とは

・前川喜平の教育観

の4つのポイントに沿って、前川喜平氏の炎上のきっかけとなった言葉の真意、過去の出来事との関連、そして社会に与える波紋について、わかりやすく解説していきます。

炎上のきっかけは「教育の失敗」発言だった

2025年7月、前川喜平氏が自身のSNSに投稿した「教育の失敗だと思う」という一文が波紋を呼び、ネット上で炎上する事態へと発展しました。

特に投稿内で取り上げた人物やその表現をめぐり、賛否両論が巻き起こっています。

ここでは具体的な投稿内容、世間の反応、そしてその背景にある意図について詳しく見ていきます。

へずまりゅう当選と「教育の失敗」発言

前川喜平氏が「教育の失敗だと思う」と述べたのは、奈良市議会議員選挙にて、過去に迷惑行為で知られる人物・へずまりゅう氏が当選した件についてでした。

この投稿は、「教育が人の判断力や社会責任感にどう影響を与えているか?」という問いを投げかけるものであり、個人攻撃でも地域批判でもなく、社会と教育の関係性への問題提起でした。

しかし、SNS上ではその意図が十分に伝わらず、「有権者を見下した発言だ」という批判も相次ぎました。

この炎上は、教育論に対する誤解と、投稿の文脈を読み取る力が試されたケースと言えるでしょう。

《広告の下にコンテンツが続きます》

兵庫県発言との混同で炎上拡大

今回の炎上では、前川氏の「教育の失敗」発言に対し、一部ユーザーが「兵庫県民を侮辱している」と誤認する事態も発生しました。

その背景にあるのが、過去の兵庫県知事選の文脈で投稿された、「○○は死ななきゃ治らないとは言わない」といった強い表現を含む別投稿の存在です。

この過去投稿が今回の奈良市議選へのコメントと混同されたことで、「兵庫県民を馬鹿にしている」という誤解が拡散され、本来別の文脈で語られていた2つの発言が炎上の火種として融合してしまったと言えるでしょう。

その結果、SNSでは「前川氏が地域を蔑視した」という批判が急速に広まりましたが、実際には文脈の誤認と情報の再構成による炎上だったことがわかります。

「教育の失敗発言」の真意は?

前川氏が今回投稿した「教育の失敗だと思う」という言葉は、奈良市議選で迷惑行為を繰り返してきた人物が当選した現状を憂う気持ちから出たものでした。

彼の意図は、特定の地域や有権者を非難することではなく、「なぜこうした人物が支持される社会になったのか?」という問いかけにあります。

つまり、投稿の主旨は「有権者の民度」ではなく、「教育が人の価値判断や社会的責任をどう育んできたか」に対する問題提起です。

前川氏は「教育の責任」として語ったのであり、炎上の本質は“その意図が伝わらなかったこと”とも言えるでしょう。

このように見ていくと、単なる炎上として消費されるには惜しいほど、教育や民主主義に深く関わる話題であることがわかります。

《広告の下にコンテンツが続きます》

加計学園問題との関係が再燃

過去に文部科学省事務次官として告発的な発言を行い、注目を集めた前川喜平氏。

その中でも加計学園問題は、氏の発言が政治的圧力と教育行政の透明性について疑問を投げかけた事例として知られています。

今回の「教育の失敗」発言をきっかけに、SNS上では再び加計学園問題が話題にのぼり、前川氏の過去の言動が掘り返される展開となりました。

加計学園問題って?ざっくりおさらい

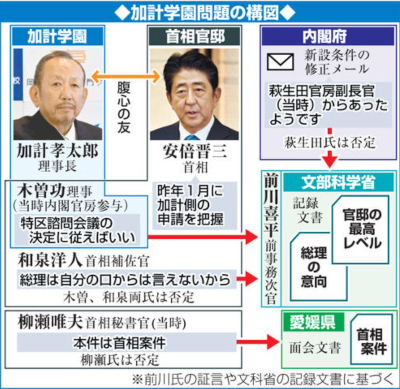

加計学園問題とは、安倍晋三元首相の友人が理事長を務める加計学園が、国家戦略特区制度を利用して獣医学部を新設した経緯をめぐり、行政手続きの公平性や首相の関与が疑われた政治問題です。

この際、前川氏は「総理のご意向」という文言が記載された文書の存在を認め、政府による圧力があった可能性を示唆する告発的発言を行いました。

これが大きな話題となり、政権の説明責任が問われる事態へと発展しました。

前川氏の告発と炎上との関連性

今回の「教育の失敗」発言に対して、一部ユーザーが過去の加計学園告発と結びつけることで、前川氏への信頼・不信という感情論にまで波及する炎上が発生しました。

SNSでは「前川氏は昔から偏った発言をしている」といった意見が出る一方で、告発者としての立場や正義感が再評価される声もあり、発言の真意をめぐって賛否が分かれる状況となっています。

こうした再燃は、教育行政における透明性や政治との距離感という根本的な問題を、改めて浮き彫りにしていると言えます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

貧困調査って何だったの?

前川喜平氏が文部科学省事務次官だった頃、「出会い系バー」に通っていた事実が報道され、大きな話題となりました。

報道ではスキャンダル的に取り上げられましたが、前川氏自身は「貧困調査の一環だった」と説明し、教育行政の現場と社会課題への意識が交差する問題として注目されました。

この件は、報道と行政の距離感、そして教育行政の目的とは何かという本質的な問いを呼び起こす事例となったのです。

「出会い系バー通い」の報道と真相

2017年に読売新聞が報じた「出会い系バー通い」について、前川氏は記者会見で経済的困窮にある若者の実態を把握するため、自費で現場に足を運んでいたと説明しました。

その目的は、「現場の空気を知る」「困窮女性との対話から教育行政の課題を探る」といった自主的なフィールドワークとしての活動だったということです。

報道当初は「不適切な行動」として批判されましたが、実際には教育行政が机上の理論に終始しない姿勢を示すものでもあったとして、後に擁護や理解の声も上がりました。

この件は、教育現場の外にある課題への「接続」をどこまで許容すべきかという、行政の柔軟性と責任を問う形になりました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

教育行政としての問題意識とは

前川氏が現場に足を運んだ背景には、家庭環境・経済状況が子どもの進路や学力に大きく影響する現実への強い問題意識がありました。

例えば、進学率や非行の傾向に「貧困の再生産」が関わっていることに対し、国の教育政策は十分に対応できていないという課題を抱えていたのです。

文部科学省のトップである自分自身が、教育政策を机上ではなく“社会の現実”と照らし合わせる必要があると考えたことが、今回の「現場調査」に繋がりました。

つまり、「出会い系バー通い」は教育行政における課題発見の手段であり、若者支援における実践的アプローチの一環だったと解釈することができます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

前川喜平の“教育観”にある共通点

前川喜平氏がこれまで発言してきた「加計学園問題」や「貧困調査」、さらには「教育の失敗」発言には、一貫した教育哲学が垣間見えます。

それは、教育が単なる知識の伝達ではなく、一人ひとりの人間性や尊厳を守るための営みであるという考え方です。

このセクションでは、前川氏の教育観にある共通点と、それが社会的な議論を生む背景について整理します。

一人ひとりの尊厳を守る教育とは?

前川氏は、教育の本質は「人間の尊厳を守ること」にあると、繰り返し主張してきました。

例えば、経済的に困窮する若者への実地調査を、「貧困調査」として位置づけた行動からも、その思想はうかがえます。

また、加計学園問題に関しても、教育行政の公平性と透明性が損なわれることは個人の尊厳を軽視する構造的な問題だと捉えており、文書の存在を証言することで行政の責任を問う姿勢を示しました。

これらの言動からは、教育行政が単なる制度運営ではなく、「個の尊厳が脅かされる構造にどう向き合うか」が問われているという前川氏の意識が伝わってきます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

なぜ彼の主張が物議を醸すのか

前川氏の教育観が物議を醸す理由は、現場重視の姿勢と制度批判が、既存の権威構造と衝突する傾向があることにあります。

「出会い系バー通い」が批判されたのも、教育官僚として“型破り”な行動を取ったことに起因していますが、本人の説明では“調査目的”であったと一貫しています。

また、教育に対して道徳的・人格的な要素を重視する姿勢は、「結果重視」や「制度運営」に傾きやすい政策とは方向性が異なり、発言が政治的な意味合いを持ちやすい構造にもなっています。

さらに、加計学園問題では、政権中枢に近い人物への告発を行ったこともあり、前川氏の主張は常に制度的・政治的な力学に巻き込まれていく傾向があります。

その結果として、「教育の失敗」などの抽象度が高い発言も、文脈を切り取られて政治的対立の材料にされやすいという側面があります。

いかがでしたでしょうか?

前川氏の発言が生む賛否は、教育が社会とどう向き合うべきかを私たちに問いかけており、炎上の背景にこそ、見過ごせない現実があるのかもしれません。