*アフィリエイト広告を利用しています。

2025年10月、ジャーナリスト・田原総一朗氏が、テレビ番組で発した「死んでしまえ」という発言がSNS上で大炎上。

発言の対象となった高市早苗氏との関係性や、田原氏の過去の問題発言も再び注目を集めています。

本記事では、発言の背景、世間の反応、そして田原氏の言論スタイルについて多角的に検証します。

田原総一朗「死んでしまえ」発言の概要

2025年10月に放送された討論番組で、ジャーナリストの田原総一朗氏が、「死んでしまえ」と発言した場面が大きな波紋を呼びました。

本セクションでは、発言が行われた番組と日時、発言の文脈や対象人物、そしてスタジオ内での反応を整理し、事実関係を明確にします。

発言があった番組と放送日時

田原氏の発言は、2025年10月19日に放送された討論番組『激論!クロスファイア』(BS朝日)で起きました。

番組は政局や社会問題をテーマに議論する内容で、この日は自民党総裁選で高市早苗氏が勝利し、首相就任が確実視される状況が大きな話題となっていました。

田原氏はゲストコメンテーターとして出演し、野党の対応について意見を述べる中で問題の発言が飛び出しました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

発言の文脈と対象人物

田原氏は、社民党の福島瑞穂氏ら野党議員の姿勢に言及し、「高市氏に反対すればいい」と発言した後に、「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と強い言葉を使いました。

全共闘世代の老害は去るべき。 pic.twitter.com/kug9DARmsq

— take5 (@akasayiigaremus) October 20, 2025

対象は高市早苗氏であり、政権を担う可能性が高まった人物に対して、野党がどのように対抗すべきかという議論の流れで出た発言でした。

討論の一環であったとはいえ、公共の電波で「死んでしまえ」という表現が使われたことが問題視されています。

スタジオ内の反応と共演者の対応

発言直後、スタジオは一時的に騒然としました。

共演者の一部は驚きの表情を見せ、司会者が慌てて話題を切り替える場面もありました。

福島瑞穂氏は、苦笑いを浮かべつつも発言を受け流しましたが、他の出演者からは「言葉が過激すぎる」との指摘が入りました。

番組内で直接的な訂正や謝罪は行われませんでしたが、放送後にSNSで批判が急速に拡散し、炎上につながった経緯があります。

《広告の下にコンテンツが続きます》

高市早苗氏との関係性とは

田原総一朗氏と高市早苗氏は、これまで複数の討論番組やインタビューで顔を合わせてきました。

両者は政治的立場や政策への考え方に大きな違いがあり、そのやり取りはしばしば注目を集めてきました。

本セクションでは、過去の討論での具体的なやり取り、政治的な立場の違い、そして田原氏が高市氏を取り上げてきた背景を整理します。

過去の対談・討論でのやり取り

田原氏と高市氏は、テレビ朝日の討論番組『朝まで生テレビ!』や、読売テレビの『そこまで言って委員会NP』などで、複数回議論を交わしています。

例えば、2010年代の放送では、憲法改正や安全保障政策をテーマに意見が対立しました。

高市氏が「自衛隊の役割を明確化すべき」と主張した際、田原氏は「戦争リスクを高める」と反論し、議論が白熱した経緯があります。

こうしたやり取りは、両者の関係性を象徴する場面として記録されています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

政治的立場の違いと対立構造

高市氏は自民党内でも保守色の強い政治家として知られ、憲法改正や防衛力強化に積極的な姿勢を示してきました。

一方、田原氏はジャーナリストとして、権力の集中や強硬な政策に対して批判的な立場を取ることが多い人物です。

このため、両者の討論では、「国家の安全保障を優先するべきか」「市民の自由や平和主義を守るべきか」という構図で、意見が対立することが繰り返されてきました。

田原氏が高市氏に言及してきた背景

田原氏が高市氏をたびたび取り上げる背景には、彼女が自民党内で影響力を強め、総裁選や閣僚ポストで存在感を発揮してきたことがあります。

特に2021年の自民党総裁選では、女性初の総裁候補として注目を集めた高市氏に対し、田原氏は番組内で「保守層の支持を背景にした発言が国民全体にどう受け止められるか」を繰り返し問いかけてきました。

田原氏にとって高市氏は、現代日本政治の保守的潮流を象徴する存在であり、その発言や立場を検証する対象となってきたのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

田原総一朗の過去の問題発言と世間の評価

田原総一朗氏は長年にわたり、討論番組やインタビューで鋭い発言を続けてきましたが、その中には批判を呼び、炎上につながったものも少なくありません。

ここでは、過去に注目を集めた問題発言の具体例、ジャーナリストとしての言論スタイル、そして世間やメディアからの評価について整理します。

過去に炎上した発言例

田原氏は、『朝まで生テレビ!』や『そこまで言って委員会NP』などで、政治家や識者に対して強い言葉を投げかけることで知られています。

例えば、2017年の放送では当時の政権運営に関して、「このままでは日本は破滅する」と断言し、過激な表現がSNSで議論を呼びました。

また、2019年には若者の政治参加をめぐる議論で、「無関心な人は政治を語る資格がない」と発言し、排他的だとの批判が相次ぎました。

これらの発言は、田原氏の問題提起の意図があったとしても、言葉の強さが炎上の要因となった事例です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

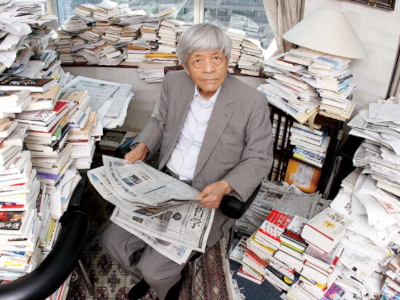

ジャーナリストとしての言論スタイル

田原氏の特徴は、相手に遠慮せず、核心を突く質問を投げかける姿勢にあります。

討論番組では、政治家や専門家に対して、「それは具体的にどういう意味か」と繰り返し問い詰め、曖昧な回答を許さない進行を行ってきました。

このスタイルは「権力に対して厳しい姿勢」と評価される一方で、「挑発的すぎる」「議論を混乱させる」との批判もあります。

田原氏自身は、討論を活性化させるために、あえて強い言葉を使うことがあると説明しており、これが彼の言論活動の大きな特徴となっています。

世間の評価とメディアでの立ち位置

田原氏は長年にわたりテレビ討論の第一人者として知られ、鋭い質問力や政治家との距離感の近さから、「日本を代表するジャーナリスト」と評価されてきました。

一方で、近年は過激な発言が目立つことから、「高齢による発言の過激化ではないか」と指摘する声もあります。

メディア業界では、田原氏の存在は「討論番組の象徴」として位置づけられており、彼の発言がニュースやSNSで取り上げられること自体が、番組の影響力を示すものとなっています。

肯定的評価と批判的意見が常に交錯している点が、田原氏の言論活動の特徴です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

SNSとメディアの反応

田原総一朗氏の「死んでしまえ」発言は、放送直後からSNSで急速に拡散し、複数のメディアでも取り上げられました。

X(旧Twitter)でのトレンド入りやコメントの傾向、報道機関による扱い、そして視聴者が倫理的にどのように受け止めたのかを整理します。

X(旧Twitter)でのトレンド入りとコメント傾向

放送当日の夜、X(旧Twitter)では、「田原総一朗」「死んでしまえ」「BPO案件」といった関連ワードが同時にトレンド入りしました。

投稿の多くは、「公共の電波で言うべきではない」といった批判的な意見で占められましたが、一部には「田原氏らしい本音」と受け止める声もありました。

具体的には、「発言が過激すぎる」「討論番組の限界を示している」といったコメントが拡散され、数時間で数万件規模の投稿が確認されました。

SNS上では、発言の是非だけでなく、番組制作側の責任を問う意見も目立ちました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

メディア報道とBPOへの言及

翌日以降、主要なニュースサイトやワイドショーがこの発言を取り上げました。

報道では、「放送倫理上の問題があるのではないか」という論点が繰り返し指摘され、BPO(放送倫理・番組向上機構)への審議対象になる可能性が言及されました。

特に新聞社のオンライン記事では、「討論の自由と放送倫理の境界線」という見出しが並び、単なる炎上事案ではなく、放送業界全体の課題として扱われました。

こうした報道が重なったことで、SNSでの議論がさらに広がり、社会的な注目度が高まりました。

視聴者の倫理的な受け止め方

視聴者の反応は、SNSや視聴者投稿フォームを通じて多様に表れました。

「討論を盛り上げるための発言にしては不適切」「高齢ジャーナリストの影響力を考えると看過できない」といった意見が寄せられた一方で、「過激な発言も討論番組の一部」と容認する声もありました。

特に若年層からは、「テレビの発言がSNSで拡散される時代に、言葉の影響を軽視すべきではない」という指摘が多く見られました。

視聴者の受け止め方は一枚岩ではなく、倫理的な問題意識と討論番組の役割をどう評価するかで意見が分かれたのが特徴です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

放送倫理と言論の自由の境界線

田原総一朗氏の発言をめぐる議論は、単なる炎上事案にとどまらず、放送倫理と言論の自由の境界線を考える契機となりました。

ここでは、BPOの役割と審査基準、公共放送に求められる責任、そして今後のメディアと視聴者の課題について整理します。

BPOとは何か?審査対象になる基準

BPO(放送倫理・番組向上機構)は、放送局が自主的に設立した第三者機関で、放送内容に関する苦情や意見を受け付け、必要に応じて審査を行います。

審査対象となるのは、差別的表現、過度に暴力的な描写、事実誤認を含む報道、そして公共性を欠く発言などです。

例えば、過去にはバラエティ番組での差別的な発言や、報道番組での誤情報がBPOで取り上げられ、改善を求める意見書が出された事例があります。

今回の田原氏の発言も「公共の電波での不適切表現」として、視聴者からBPOへの意見が寄せられる可能性が高いと考えられます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

言論の自由と公共放送の責任

日本国憲法第21条は言論の自由を保障していますが、放送は公共性が高いため、無制限に自由が認められるわけではありません。

放送法第4条では、「政治的に公平であること」「事実をまげないこと」などが定められており、放送局には社会的責任が課されています。

討論番組では多様な意見を尊重する必要がありますが、特定の人物に対して「死んでしまえ」といった表現が放送されると、公共放送の責任を果たしているのかという疑問が生じます。

自由な議論を守りつつ、視聴者に不必要な不快感や誤解を与えないバランスが求められます。

今後のメディアの課題と視聴者の役割

今回の事例は、メディアが討論の自由を確保しながらも、放送倫理をどのように担保するかという課題を浮き彫りにしました。

番組制作側には、出演者の発言を適切に制御し、必要に応じて訂正や補足を行う体制が求められます。

一方、視聴者も受け手としての役割を担っており、SNSやBPOへの意見投稿を通じて放送の質を監視することが可能です。

今後は、放送局と視聴者が相互に関与しながら、健全な言論空間を維持していくことが重要です。

いかがでしたでしょうか?

本記事では田原総一朗氏の発言をめぐる経緯や背景を整理しました。

今後も言論の自由と放送倫理の在り方を注視し、視聴者一人ひとりが考え続けることが大切です。