*アフィリエイト広告を利用しています。

林芳正氏と中国の関係をめぐる「ハニートラップ騒動」がSNSで大きな波紋を広げました。

日中友好議員連盟の元会長としての立場、親中派とされる背景、そして元大王製紙会長・井川意高氏の暴露ツイート…。

真偽不明ながらも、多くの国民がその発言に注目した理由とは何か?

そこで今回の記事では、

・日中友好議員連盟と林芳正の関係性

・中国の対外工作とハニートラップの実態

・林芳正とスマホカメラ疑惑の真相

・スパイ説は陰謀か?憶測の域を超えるか?

の5つのポイントに沿って、林芳正氏を取り巻く疑惑と中国による対外工作の可能性を網羅的に検証し、スパイ説の「接点」を掘り下げていきます。

林芳正ハニトラ騒動とは何だったのか?

2022年夏、林芳正外務大臣に関する「ハニートラップ疑惑」がSNS上で急速に拡散され、政治的な波紋を呼びました。

発端は元大王製紙会長・井川意高氏による一連の投稿であり、故・安倍晋三元首相との会話内容が引用されたことで注目度が一気に高まりました。

ここでは、騒動の背景と展開を時系列で整理し、何が問題視されたのかを明らかにします。

SNSで話題になった発言の背景

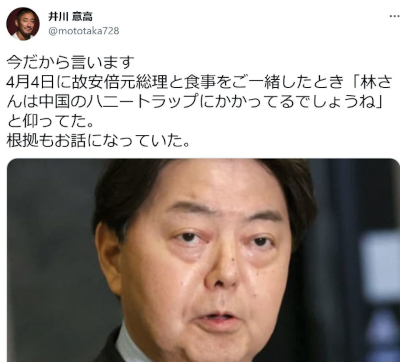

2022年8月8日、井川意高氏が自身のX(旧Twitter)アカウントで、「林さんは中国のハニートラップにかかってるでしょうね」と、故・安倍晋三元首相が語っていたとする内容を投稿しました。

この投稿は「#ハニトラ」というハッシュタグとともに拡散され、トレンド入りするほどの反響を呼びました。

投稿には「根拠もお話になっていた」と記されており、政治的な憶測を呼ぶきっかけとなったのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

井川意高氏のツイート内容と反響

井川氏の投稿によると、2022年4月4日に安倍元首相と食事をした際、「林さんはハニトラにかかっていると思う」との発言があったとされています。

さらに、井川氏は「中国訪問時に林氏が一人で宿舎に戻ることがある」と安倍氏が語っていたと明かし、これがハニートラップにかかるリスクを高める行動だと示唆しました。

SNSでは「スパイ疑惑」や「情報漏洩の懸念」といった声が相次ぎ、政治家の行動管理に対する関心が高まりました。

安倍元首相の証言の真意とは

安倍元首相の発言は「断定」ではなく、「かかっていると思う」という推測的な表現であったと井川氏は説明しています。

また、井川氏は「安倍氏に近い人物から、林氏の身辺調査を内閣情報調査室に依頼すべきだという意見が出ていた」とも語っており、政界内部で一定の懸念が共有されていた可能性を示唆しています。

ただし、現時点で林氏がハニートラップにかかったという確たる証拠は存在しておらず、あくまで証言ベースの話題であることを踏まえる必要があります。

《広告の下にコンテンツが続きます》

日中友好議員連盟と林芳正の関係性

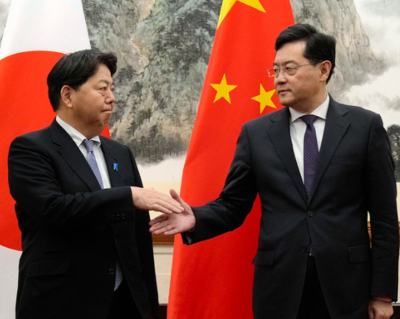

出典元:japanese.cri.cn

林芳正氏が「親中派」と見なされる背景には、日中友好議員連盟との深い関わりがあります。

この議員連盟は、日中関係の安定と友好促進を目的とする超党派組織ですが、その活動内容や中国側の評価には独特の政治的意味合いが含まれています。

林氏自身の発言や立場、そして父・林義郎氏からの政治的継承を踏まえると、単なる外交姿勢以上の文脈が浮かび上がってきます。

議員連盟の目的と中国側の評価

日中友好議員連盟は、1973年に設立された超党派の国会議員による組織で、日中国交正常化後の友好関係の維持と発展を目的としています。

名称に「友好」と明記されている点が、他の議員連盟(例:日米議員連盟、日韓議員連盟)と異なる特徴です。

中国政府はこの議員連盟を「中日友好団体」の一つとして公式に認定しており、全国人民代表大会のメンバーとの交流を通じて、対日関係の政治的パイプとして活用しているとされています。

また、米国防省情報局(DIA)の報告では、中国共産党が対日世論や政策に影響を与えるために、「日中友好7団体」を動かしていると指摘されており、その中にこの議員連盟も含まれています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

林芳正氏が親中派とされる理由

林芳正氏は、かつて日中友好議員連盟の会長を務めており、2021年に外務大臣に就任するまでその職にありました。

この経歴に加え、林氏が中国訪問時に「古い友人」と呼ばれたことや、北京冬季五輪への協力姿勢を示した発言などが、「親中派」との見方を強める要因となっています。

一方で、林氏自身は「知中派であっても、媚中ではいけない」と述べており、外交的バランスを意識した姿勢を示しています。

ただし、外務大臣就任時には「誤解を避けるため」として議員連盟会長を辞任しており、対中関係における立場の調整が見られます。

父・林義郎氏との政治的継承

出典元:.hiroshimapeacemedia

林芳正氏の父・林義郎氏は、厚生大臣や大蔵大臣を歴任した自民党の重鎮であり、日中友好議員連盟の会長も務めていました。

義郎氏は中国との関係構築に積極的で、日中友好会館の会長も歴任しています。

林芳正氏は、父の政治的地盤を継承する形で参議院議員に初当選し、その後も中国との関係を重視する姿勢を示してきました。

家系的にも、林家は代々中国との経済・政治交流に関わってきた背景があり、林氏の外交スタンスにはこうした継承的要素が色濃く反映されていると考えられます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

中国の対外工作とハニートラップの実態

出典元:diamond

中国は国家戦略の一環として、対外工作を通じて他国の政治・経済・安全保障に影響を及ぼす活動を展開しています。

中でも「ハニートラップ」は、情報収集や人脈形成の手段として古くから用いられてきた手法であり、近年では日本を含む民主主義国家に対しても、巧妙かつ組織的に仕掛けられていると指摘されています。

ここでは、過去の具体的事例、スパイ活動の手法、そして日本の政治家が警戒すべきポイントについて、信頼性の高い情報をもとに解説します。

中国が過去に仕掛けた事例の分析

中国によるハニートラップの代表的な事例として、フランス外交官ベルナール・ブルシコが、中国人京劇俳優・時佩璞との関係を通じてスパイ化された「エム・バタフライ事件」が知られています。

この事件では、ブルシコが20年以上にわたりフランスの国家機密を中国に漏洩していたことが判明し、1985年に逮捕されました。

また、米国では2020年に、中国人女性スパイ「ファン・ファン(Christine Fang)」が複数の若手政治家に接近し、少なくとも1人の下院議員と親密な関係にあったと報じられています。

この件はFBIによる調査対象となり、議員の情報委員会からの離脱にもつながりました。

日本においても、元自民党議員・村上正邦氏や細田博之氏などが、中国人女性との親密な関係を噂され、ハニートラップの疑惑が報じられたことがありますが、いずれも確たる証拠は示されていません。

《広告の下にコンテンツが続きます》

スパイ活動の具体的な手法とは?

出典元:pixabay

中国のスパイ活動は、国家安全部(MSS)や統一戦線工作部(UFWD)などの機関を通じて、以下のような手法で展開されています。:

- 通訳や秘書として接近:語学力や専門性を活かし、政治家や官僚に信頼される立場で情報収集を行います。

- 視察や出張時の接待:現地での歓迎会や交流会に女性を同席させ、親密な関係に誘導するケースがあります。

- SNSやマッチングアプリを活用:LinkedInやFacebookなどを通じてターゲットに接触し、信頼関係を築いた後に実際の接触へと進めます。

- 盗撮・録音による脅迫:ホテルやラウンジでの密会を記録し、後に脅迫材料として利用することもあるとされています。

これらの手法は、ターゲットの弱みや欲望に付け込む形で展開され、情報漏洩や政策誘導につながるリスクを孕んでいます。

日本の政治家が警戒すべきポイント

出典元:pixabay

日本の政治家は、以下の点に特に注意を払う必要があります:

- 視察・訪中時の行動管理:宿泊先での単独行動や非公式な接触は、ハニートラップのリスクを高める要因となります。

- スマートフォンや通信機器の扱い:カメラの向きや通信アプリの使用状況が疑念を招くことがあり、情報漏洩のリスクにもつながります。

- 外国人秘書や通訳の採用:身元確認や情報管理体制の整備が不十分な場合、スパイ活動に巻き込まれる可能性があります。

- SNSでの接触や交流:オンライン上での接触は、意図せず情報収集の対象となることがあるため、慎重な対応が求められます。

また、地方自治体や議員も対象となるケースが増えており、外交や安全保障に関わる意識の共有が重要です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

林芳正氏とスマホカメラ疑惑の真相

林芳正外務大臣(当時)が、スーツの胸ポケットにスマートフォンを入れていた際、カメラレンズが外向きに露出していたことがSNS上で注目を集め、「盗撮ではないか」「情報送信の可能性がある」といった疑念が広がりました。

特に外交の場面での不自然なスマホ配置が繰り返し目撃されたことから、スパイ活動との関連性まで憶測される事態となりました。

ここでは、疑惑の発端となったスマホの配置、盗撮や情報送信とされた理由、そして他の政治家との比較から見える異例性について整理します。

スーツポケットのスマホ配置がなぜ疑惑に?

林氏がスマートフォンをスーツの胸ポケットに入れている姿は、複数の公務の場面で確認されています。

特に注目されたのは、スマホのカメラレンズが外向きに露出していた点です。

2022年8月には、トルコやギリシャの要人との会談時に撮影された画像が拡散され、カメラ部分が相手側に向いていることが話題となりました。

秘書や周囲の関係者が何度も注意を促したにもかかわらず、林氏はこのスタイルを改めなかったと報じられています。

一部では「スマホを効率的に取り出すための配置」とする見方もありますが、外交の場でカメラレンズが相手に向いている状態は、誤解を招く可能性が高く、疑念の温床となったのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

盗撮・情報送信とされた理由

出典元:pixabay

SNS上では「盗撮ではないか」「音声や映像を第三国に送信しているのでは」といった憶測が飛び交いました。

特に、林氏が外務大臣として要人と会談する場面で、スマホのカメラが露出していたことから、「外交機密が漏洩しているのでは」との懸念が広がりました。

また、盗撮の手口として「胸ポケットにスマホを忍ばせる方法」が一般的であることも、疑惑を強める要因となりました。

実際に、接骨院の盗撮事件などで同様の手法が使われた事例が報道されており、世間的には「胸ポケット+カメラ=盗撮」という連想が根強くあります。

ただし、現時点で林氏が盗撮や情報送信を行っていたという確たる証拠はなく、あくまで状況的な不自然さが憶測を呼んでいる状態です。

他政治家ではありえない行動とは

林氏のスマホ配置が注目された理由の一つに、「他の政治家では見られない行動である」という点があります。

多くの政治家はスマートフォンをズボンのポケットやカバンに収納しており、胸ポケットに入れるケースは稀です。

特に、カメラレンズが外向きに露出している状態で公式の場に臨むことは、外交儀礼上も異例とされています。

さらに、林氏が中国政府関係者との会談時には、スマホを胸ポケットに入れていなかったという指摘もあり、「なぜ他国の要人にはカメラを向けるのか」という疑問が浮上しました。

このような行動の一貫性のなさが、疑惑を深める一因となっています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

スパイ説は陰謀か?憶測の域を超えるか?

林芳正氏にまつわる「中国スパイ説」は、SNSや一部メディアで繰り返し取り上げられてきましたが、公式な報道機関ではほとんど扱われていません。

その背景には、政治的な忖度や情報機関の限界、そして本人の沈黙が複雑に絡み合っていると考えられます。

ここでは、報道されない理由、内閣情報調査室の役割と限界、そして林氏自身の反応と世間のリアクションを整理し、疑惑が「陰謀論」なのか「現実的懸念」なのかを検証します。

報道されない背景にある「政治的忖度」

林芳正氏に関するスパイ疑惑は、SNSや個人ブログでは頻繁に言及されていますが、主要メディアではほとんど報道されていません。

その理由の一つとして、「政治的忖度」が指摘されています。

特に、日中友好議員連盟や外務省との関係性を考慮すると、報道機関が外交上の摩擦を避けるために慎重な姿勢を取っている可能性があります。

また、2025年現在、スパイ防止法の議論が再燃している中で、「報道の自由」と「国家安全保障」のバランスが問われており、メディア側も扱い方に苦慮している状況です。

さらに、スパイ防止法に反対する一部の政党やメディアとの関係性も、報道の抑制に影響しているとする見方があります。

このような構造的な要因が、疑惑の「報道されなさ」を生んでいると考えられます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

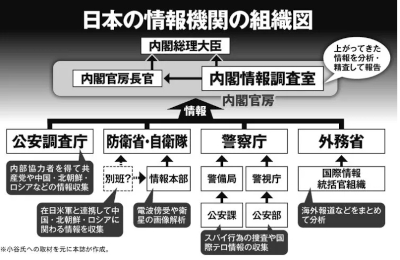

内閣情報調査室の役割と限界

内閣情報調査室(CIRO)は、内閣官房に属する情報機関であり、国内外の情勢分析や情報収集を通じて、総理大臣や官邸幹部に報告を行う役割を担っています。

しかし、CIROは公安調査庁や警察庁とは異なり、捜査権や逮捕権を持たないため、スパイ活動の実態を直接摘発することはできません。

主にオープンソース情報(OSINT)や人的情報(HUMINT)をもとに分析を行うため、証拠能力のある情報収集には限界があります。

また、CIROは「政治的中立性」を保つ必要があるため、特定の政治家に対する調査や評価を公にすることはありません。

仮に林氏に関する懸念が内部で共有されていたとしても、それが外部に漏れることは制度上ほとんどないのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

林氏本人の反応と世間のリアクション

林芳正氏は、ハニートラップやスパイ疑惑に関して、これまで公式な反論や説明を行っていません。

SNS上では「沈黙が疑惑を深めている」との声もありますが、本人は一貫して外交方針や議員活動に集中する姿勢を見せています。

一方、世間の反応は二極化しています。

支持者からは、「根拠のない中傷」「外交経験が豊富な知中派」と擁護する声がある一方で、批判的な層からは「スマホカメラの不自然な配置」や「中国訪問時の言動」などを根拠に、疑念を抱く意見も見られます。

特に、2022年に、元大王製紙会長・井川意高氏がSNSで「安倍元首相が林氏のハニートラップを懸念していた」と投稿したことが、世間の関心を一気に高めるきっかけとなりました。

しかし、これらはあくまで証言ベースであり、確たる証拠が示されたわけではありません。

いかがでしたでしょうか?

今後も益々話題となりそうな林芳正氏を、引き続き注目していきたいと思います。