*アフィリエイト広告を利用しています。

AIスタートアップ「オルツ」の創業者であり、元社長の米倉千貴氏。

哲学や芸術を背景に異色の経歴を歩み、AI議事録サービス「AI GIJIROKU」で注目を集めました。

しかし、急成長の裏で粉飾決算問題が発覚し、上場廃止・逮捕という結末を迎えます。

本記事では、米倉氏の経歴や学歴、評判、そして粉飾決算事件の全貌を整理し、その人物像に迫ります。

米倉千貴とは誰か

米倉千貴氏は、AIスタートアップ「オルツ」の創業者であり、元代表取締役社長です。

愛知県で生まれ、学生時代には芸術と哲学に強い関心を持ち、後に実業界へと進出しました。

若くして電子書籍配信事業に携わり、20代で取締役に就任するなど、異色の経歴を歩んできた人物です。

本セクションでは、彼の出身地や学生時代の背景、大学から実業界へ進んだ経緯を整理します。

愛知県出身と学生時代の芸術的背景

米倉千貴氏は1977年に愛知県で生まれました。

高校時代から美術に強い関心を持ち、特に油絵やデッサンに熱中していたことが知られています。

ピカソに影響を受け、美術大学への進学を考えた時期もありました。

実際に学生時代には展覧会に出品するなど、芸術活動に積極的に取り組んでいたとされています。

こうした経験は、後のビジネスにおいても、「創造性」と「独自の視点」を持ち込む基盤となりました。

芸術的な感性を磨いた青春期は、彼の人物像を理解するうえで欠かせない要素です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

愛知大学哲学専攻から実業界へ

高校卒業後、米倉氏は愛知大学文学部哲学専攻に進学しました。

哲学を学ぶ中で論理的思考を養う一方、在学中からビジネスの世界に関心を持ち始めます。

大学在学中に、電子書籍配信大手「メディアドゥ」の創業に参画し、わずか23歳で取締役に就任しました。

これは異例の抜擢であり、若くして経営の最前線に立ったことを意味します。

その後、大学は中退しましたが、哲学的な思考方法と芸術的な感性を背景に、コンテンツ事業やAI分野での起業へとつながっていきます。

学問から実業界への転換は、彼のキャリアを特徴づける大きな転機でした。

《広告の下にコンテンツが続きます》

経歴とキャリアの歩み

米倉千貴氏は、大学在学中から実業界に飛び込み、20代前半で上場企業の取締役に就任するなど異例のキャリアを歩んできました。

その後、自ら会社を設立し、コンテンツ事業で成功を収めたのち、AIスタートアップ「オルツ」を創業します。

本セクションでは、メディアドゥでの若き取締役時代から未来少年の創業、そしてオルツ設立に至るまでの経歴を具体的に解説します。

メディアドゥでの若き取締役時代

米倉氏は愛知大学在学中に、電子書籍配信事業を手がける「メディアドゥ」の創業に参画しました。

23歳という若さで取締役に就任し、当時のIT業界では異例の抜擢とされました。

メディアドゥはその後、電子書籍流通の大手企業へと成長し、東証一部(現プライム市場)に上場しています。

米倉氏はこの時期に、コンテンツ流通の仕組みや、デジタルビジネスの拡大可能性を学び、後の起業家としての基盤を築いたといえます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

未来少年の創業とコンテンツ事業の成功

2006年、米倉氏は独立して「未来少年株式会社」を設立しました。

同社は漫画やアニメ、ゲーム関連のコンテンツ事業を展開し、年商15億円規模にまで成長しました。

特に、出版社やクリエイターと連携したデジタルコンテンツの配信や、プロモーション事業で実績を上げ、業界内で一定の評価を得ています。

この成功体験は、米倉氏が「テクノロジーとコンテンツを融合させる」方向性を強く意識するきっかけとなりました。

オルツ設立と「1人1AI」ビジョン

2014年、米倉氏はAIスタートアップ「オルツ(alt Inc.)」を創業しました。

掲げたビジョンは「1人1AI」であり、個人が自分専用のAIを持ち、業務や生活を効率化できる社会を目指しました。

代表的なサービスがAI議事録ツール「AI GIJIROKU」で、9,000社以上に導入されるなど急速に普及しました。

さらに、個人の思考や会話を学習する「デジタルクローン」開発にも取り組み、国内外のメディアから注目を集めました。

こうした取り組みにより、オルツは日本のAIスタートアップを代表する企業の一つとして認知されるようになったのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

学歴と思想的バックグラウンド

米倉千貴氏は、愛知大学文学部で哲学を専攻し、論理的思考や人間存在に関する探究を深めました。

さらに学生時代から強い関心を持っていた芸術的活動は、後のビジネスにおける独自の発想や戦略に影響を与えています。

本セクションでは、哲学専攻が与えた思考スタイルと、芸術とビジネスを結びつけた視点について具体的に解説します。

哲学専攻が与えた思考スタイル

米倉氏は愛知大学文学部哲学専攻に進学し、論理的な分析力や抽象概念を整理する力を養いました。

哲学の学びは、単なる学問的探究にとどまらず、後の経営判断や事業戦略に活かされています。

例えば、AI事業を立ち上げる際には、「人間の思考や意思決定をどのように再現できるか」という問いを、事業の根幹に据えました。

これは哲学的な「人間とは何か」というテーマを、ビジネスに応用した具体例です。

大学は中退しましたが、哲学的な訓練で培った論理性と問題解決力は、若くして取締役に就任したメディアドゥでの経験や、後のオルツ創業においても重要な基盤となりました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

芸術とビジネスを結びつけた独自の視点

米倉氏は高校時代から油絵やデッサンに取り組み、ピカソに影響を受けるなど、芸術的な活動に熱中していました。

芸術を通じて培った「形のないものを形にする力」は、ビジネスにおいても活かされています。

たとえば、未来少年では、漫画やアニメといったコンテンツをデジタル配信に結びつけ、従来の出版流通に新しい価値を加えました。

さらにオルツでは、「デジタルクローン」という概念を打ち出し、人間の個性や思考をAIに反映させるという挑戦を行いました。

これは芸術的な発想をテクノロジーに転換した事例であり、他の経営者との差別化につながっています。

芸術と哲学の両面から得た視点が、米倉氏の独自性を形づくったといえます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

評判と評価の変遷

米倉千貴氏は、AI業界で革新的なビジョンを掲げ、カリスマ的な存在として注目を集めました。

一方で、社内外からはリーダーシップや経営手法に対する課題も指摘されています。

本セクションでは、AI業界での評価と、社内外から見たリーダーシップの実像を具体的に整理します。

AI業界でのカリスマ的存在感

米倉氏は2014年にオルツを設立し、「1人1AI」というビジョンを掲げました。

この考え方は、個人が自分専用のAIを持つ未来を示すもので、国内外のメディアから大きな注目を集めました。

特に、議事録自動生成サービス「AI GIJIROKU」は9,000社以上に導入され、AIを活用した業務効率化の代表例として評価されています。

さらに、個人の思考や会話を学習する「デジタルクローン」構想は、従来のAIサービスとは異なる方向性を打ち出し、カンファレンスや講演でも話題となりました。

こうした実績により、米倉氏は「日本のAI業界を代表する起業家」として、カリスマ的な存在感を確立したのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

社内外からの評価とリーダーシップの課題

一方で、社内外からはリーダーシップに関する課題も指摘されていました。

元社員の証言によると、米倉氏の意思決定はトップダウン型で、反対意見を述べにくい雰囲気があったとされています。

急速な事業拡大の中で内部統制が十分に機能せず、経営管理体制の脆弱さが後に粉飾決算問題につながったと報告されています。

また、外部からは「ビジョンは魅力的だが、収益構造やガバナンスに不透明さがある」という指摘もありました。

結果として、カリスマ性と革新性は高く評価される一方、組織運営や透明性の欠如が大きな課題として浮き彫りになったのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

粉飾決算問題と転落

オルツは急成長を遂げ、AI業界で注目を集めましたが、その裏で大規模な粉飾決算が行われていました。

循環取引による架空売上が発覚し、上場廃止や経営陣の逮捕へとつながります。

本セクションでは、不正の具体的な手口、上場廃止と逮捕に至る経緯、そして社会的影響と今後の展望について整理します。

循環取引による架空売上の手口

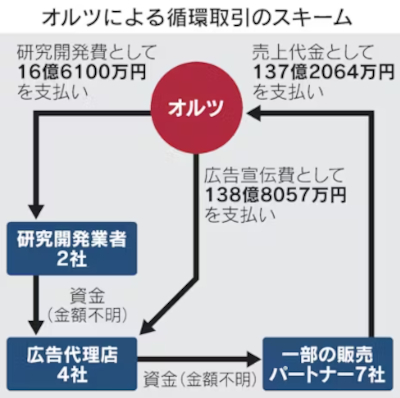

オルツの粉飾決算は、複数の代理店を介した「循環取引」によって行われました。

具体的には、オルツが広告宣伝費や研究開発費を外部企業に支出したように装い、その資金を代理店経由で自社に戻す仕組みを構築していました。

この資金を「AI GIJIROKU」の販売代金として計上し、実態のない売上を作り出していたのです。

第三者委員会の調査では、2021年から2024年までの4年間で約119億円が過大計上され、売上全体の約86%が架空だったと認定されています。

さらに、営業担当者には詳細が共有されず、一部の経営幹部のみが手口を把握していたことも報じられています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

上場廃止と逮捕に至る経緯

オルツは、2024年10月に東証グロース市場へ上場しましたが、翌年4月に証券取引等監視委員会が強制調査を実施し、不正会計の疑いが表面化しました。

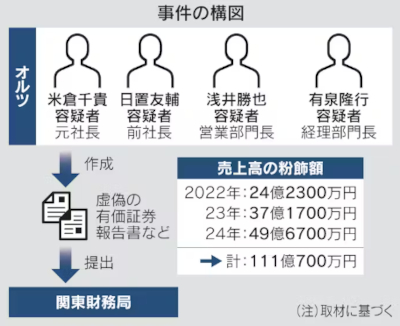

7月には第三者委員会の報告で粉飾決算が正式に認定され、同月末に創業者の米倉千貴氏が社長を辞任しました。

その後、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、8月に開始決定を受けています。

最終的に2025年7月31日付で上場廃止となり、10月には米倉氏を含む旧経営陣4人が、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の容疑で逮捕されました。

社会的影響と今後の展望

今回の粉飾決算事件は、日本のスタートアップ業界に大きな衝撃を与えました。

AI分野の有望企業として期待されていたオルツが不正会計で上場廃止となったことで、投資家の信頼は大きく揺らぎました。

株主からは約3億円規模の損害賠償請求が提起され、スタートアップ投資全体への慎重姿勢が強まっています。

また、AI業界においても、「革新的なビジョン」と「ガバナンスの欠如」の両立が課題として浮き彫りになりました。

今後は、再建を担う新経営陣が透明性を高め、信頼回復に取り組むことが不可欠です。

業界全体としても、内部統制や監査体制の強化が求められる局面に入っています。

いかがでしたでしょうか?

本記事では、米倉千貴氏の経歴から粉飾決算問題までを整理しました。

急成長と転落の事実を踏まえ、今後のスタートアップ業界に必要な教訓として活かすことが重要です。