*アフィリエイト広告を利用しています。

「令和の怪物」と呼ばれる佐々木朗希投手。

その圧倒的な投球の裏には、幼少期の経験や東日本大震災での喪失、高校時代の成長、そして甲子園未出場という意外な事実が隠されています。

本記事では、佐々木朗希選手の幼少期から震災、高校時代、甲子園にまつわる真実までを徹底解説し、彼の人間的な背景と野球人生を深掘りします。

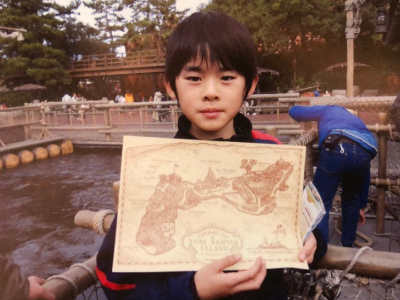

佐々木朗希の幼少期|野球との出会い

出典元:スポニチアネックス

佐々木朗希投手は、岩手県陸前高田市で生まれ育ちました。

幼少期は活発で負けず嫌いな性格で、家族や地域の人々に支えられながら成長しています。

特に兄の影響で野球に触れたことが、後の「令和の怪物」と呼ばれるまでの第一歩となりました。

ここでは、陸前高田での少年時代と家族構成、そして兄の影響で始めた野球との出会いについて具体的に紹介します。

陸前高田での少年時代と家族構成

出典元:日刊スポーツ

佐々木朗希選手は2001年11月3日、岩手県陸前高田市で誕生しました。

3人兄弟の次男で、3歳年上の兄と3歳年下の弟がいます。

父親は建設関連の仕事に従事し、母親は家庭を支えながら子どもたちを育てていました。

幼少期の朗希選手は、外で遊ぶことが大好きで、友達と日が暮れるまで走り回る活発な少年でした。

地域の人々からも「人懐っこく、元気な子」として知られており、兄弟と一緒に過ごす時間が多かったといわれています。

家庭内では、父親が働く姿や母親の支えを間近で見て育ち、努力や家族の大切さを自然に学んでいきました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

兄の影響で始めた野球と初めてのチーム経験

出典元:日刊スポーツ

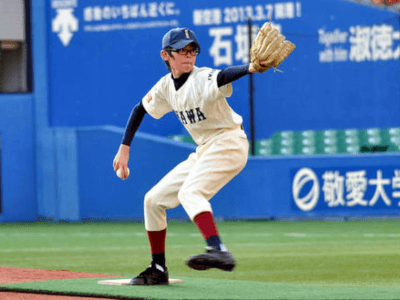

野球を始めたきっかけは、兄の存在でした。

兄が地元の「高田野球スポーツ少年団」に所属していたことから、朗希も小学3年生のときに同じチームに入団します。

最初はコントロールに苦労することもありましたが、持ち前の負けず嫌いな性格で練習に励み、すぐに頭角を現しました。

また、2009年のWBC決勝で、イチロー選手が放った決勝打をテレビで見たことが強い印象として残っており、「自分も人に夢を与えられる選手になりたい」と語っています。

この体験が、野球に本格的に打ち込む大きな動機となりました。

さらに、2010年には家族と共に千葉マリンスタジアムを訪れ、千葉ロッテマリーンズの日本一を現地で観戦しています。

後に自身が入団する球団を幼少期に体験していたことは、彼の野球人生を象徴するエピソードのひとつです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

東日本大震災と家族の喪失

出典元:毎日新聞

2011年3月11日、東日本大震災は岩手県陸前高田市にも甚大な被害をもたらしました。

当時小学3年生だった佐々木朗希選手は、父親と祖父母を津波で亡くし、生活の基盤を一瞬で失いました。

この経験は、後の人生や野球への姿勢に大きな影響を与えています。

ここでは震災当日の状況と被災体験、そして父親を亡くした後の生活や避難所での経験について具体的に解説します。

震災当日の状況と被災体験

2011年3月11日、東日本大震災の大津波は陸前高田市の市街地を壊滅させました。

佐々木朗希選手は当時9歳で、学校から帰宅後に避難を余儀なくされました。

津波によって自宅は流され、父・功太さん(享年37)と祖父母を失いました。

震災直後は、街全体が瓦礫に覆われ、生活の基盤が一瞬で失われました。

佐々木朗希選手は後に、「当たり前が当たり前ではないと知った」「今あるものがいつまでもあるわけじゃないと実感した」と語っており、幼少期に体験した喪失が価値観に直結していることがわかります。

《広告の下にコンテンツが続きます》

父親を亡くした後の生活と避難所での経験

震災後、佐々木朗希選手は母親と兄弟と共に避難所での生活を送りました。

プライバシーのない体育館での共同生活は厳しく、食料や衣類の確保も容易ではありませんでした。

母親は生活再建に奔走し、兄は父親の代わりに弟たちを支える役割を担いました。

朗希選手は毎朝、亡き父の遺影に手を合わせてから学校に通っていたと報じられています。

この習慣は「父の存在を忘れない」という強い思いの表れであり、精神的な支えになっていました。

その後、親族を頼って大船渡市に移り住み、新しい環境で野球を続けることになります。

震災を経て「家族が一緒にいることの大切さ」を実感した経験は、プロ入り後も「家族や地域の支えがあったから今がある」と語る背景につながっています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

大船渡高校での成長と球速の進化

佐々木朗希選手は、全国の強豪校からの誘いを受けながらも地元の大船渡高校を選びました。

仲間と共に甲子園を目指すという決断は、彼の高校時代を象徴する大きな選択です。

その中で球速は急成長を遂げ、最速163km/hという高校生史上最速の記録を残しました。

ここでは、大船渡高校を選んだ理由と仲間との挑戦、そして163km/hを記録するまでの背景と練習環境について解説します。

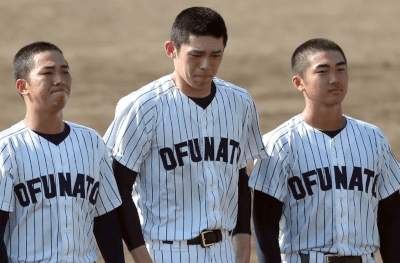

地元校を選んだ理由と仲間との挑戦

佐々木朗希選手は、中学時代から141km/hを投げる実力を持ち、花巻東や大阪桐蔭といった全国屈指の強豪校から勧誘を受けていました。

しかし、彼は「中学時代の仲間と一緒に甲子園を目指したい」という理由で、大船渡高校への進学を決めています。

大船渡高校は県立の普通科高校で、甲子園出場経験は1984年の春夏1回ずつにとどまっていました。

それでも佐々木朗希選手は、地元の仲間と共に挑戦することを選び、チームを牽引する存在となりました。

入学後は県大会でベスト4に進出するなど、学校の成績を大きく押し上げています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

高校最速163km/hを記録した背景と練習環境

出典元:朝日新聞DIGITAL

佐々木朗希選手は、高校2年時に157km/hを計測し、全国から注目を集めました。

その後、2019年4月に行われた侍ジャパンU-18代表候補合宿の紅白戦で、163km/hを記録しています。

これは当時の高校生として史上最速であり、大谷翔平選手の160km/hを上回る衝撃的な数字でした。

この球速を支えたのは、大船渡高校ならではの練習環境です。

沿岸部に位置する同校は、砂浜や坂道を利用した走り込みを取り入れており、下半身強化に効果的でした。

また、冬場は雪の中でのトレーニングも行われ、体幹や持久力を鍛える環境が整っていました。

さらに、監督の國保陽平氏は「無理な投げ込みを避け、体の成長を優先する」方針を徹底し、肩や肘の負担を抑えながら球速アップを実現しました。

こうした地元校ならではの環境と指導方針が、佐々木朗希選手の163km/hという記録を生み出す大きな要因となったのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

甲子園未出場の真実と監督の決断

2019年夏、岩手大会決勝での登板回避は、佐々木朗希選手の高校野球人生を象徴する出来事となりました。

最速163km/hを誇る「令和の怪物」が甲子園に出場できなかった背景には、監督の苦渋の決断がありました。

この判断は当時大きな議論を呼び、今も高校野球史に残るテーマとして語られています。

ここでは、決勝戦での登板回避の経緯と、その後の評価について具体的に解説します。

2019年夏の岩手大会決勝での登板回避

2019年7月25日、岩手大会決勝で大船渡高校は花巻東高校と対戦しました。

佐々木朗希選手はベンチ入りしていましたが、先発メンバーから外れ、最後まで登板することはありませんでした。

その背景には直前の試合での酷使がありました。

特に、7月21日の盛岡四高戦では延長12回を一人で投げ抜き、194球を記録し、21奪三振を奪い、自ら決勝2ランを放つなど圧巻の活躍を見せました。

さらに準決勝でも129球を投げて完封勝利を収めており、短期間で323球を投じていたのです。

國保陽平監督は「将来を考え、故障のリスクを避けるべき」と判断し、決勝での登板を回避させました。

その結果、大船渡高校は2-12で敗れ、35年ぶりの甲子園出場は叶いませんでした。

《広告の下にコンテンツが続きます》

賛否を呼んだ判断とその後の評価

この決断は全国的に大きな議論を呼びました。

- 批判的な意見:「最後の夏に投げさせるべきだった」「甲子園に出場するチャンスを奪った」という声が多く寄せられました。

- 肯定的な意見:「将来のプロ野球やメジャーを見据えた英断」「酷使から守った監督の判断は正しい」という評価もありました。

実際、佐々木朗希選手はその後、千葉ロッテマリーンズにドラフト1位で入団し、2022年には史上最年少で完全試合を達成しました。

結果的に、監督の判断が将来のキャリアを守ったと再評価されるようになっています。

また、当時の捕手やチームメイトも「先生の判断は正しかった」と証言しており、内部からも理解を示す声が出ています。

甲子園には出場できなかったものの、この経験は「選手の健康を最優先する」という高校野球の在り方を考える契機となりました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

まとめ|幼少期から甲子園までが与えた影響

佐々木朗希選手は、幼少期から震災、高校時代、そして甲子園未出場という経験を経て、現在のプロ野球・メジャーリーグでの活躍につながる土台を築きました。

ここでは、震災を通じて培われた精神的な強さと、甲子園に出場できなかった経験がどのようにプロでの飛躍につながったのかを整理します。

震災を経て培われた精神的な強さ

2011年の東日本大震災で父親と祖父母を亡くし、自宅も流された佐々木朗希選手は、9歳にして大きな喪失を経験しました。

避難所での生活は不自由が多く、プライバシーのない環境での生活を余儀なくされましたが、母親や兄弟と共に困難を乗り越えました。

震災後、被災地の子どもたちがプロ野球オールスターゲームに招待された際、佐々木朗希選手も観戦に参加しています。

本人は「プロ野球選手を間近で見られたことが大きな励みになった」と語っており、この体験が野球を続ける強い動機となりました。

震災を通じて「当たり前が当たり前ではない」と学んだことは、プロ入り後の厳しい環境でも動じない精神的な強さにつながっています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

甲子園に出られなかった経験がプロでの飛躍につながった理由

2019年夏の岩手大会決勝で、佐々木朗希選手は登板を回避しました。

直前の試合で194球を投げたことによる疲労を考慮し、國保陽平監督が「将来を守るため」と判断したためです。

結果として大船渡高校は敗れ、甲子園出場は叶いませんでした。

この決断は当時賛否を呼びましたが、結果的に佐々木朗希選手の肩や肘を守り、プロ入り後の活躍につながりました。

2022年には史上最年少で完全試合を達成し、2023年のWBCでも日本代表として優勝に貢献しています。

甲子園での登板機会を失ったことは、短期的には悔しさを残しましたが、長期的には選手生命を守る選択となり、プロでの飛躍を後押ししたと評価されています。

★佐々木朗希選手の家族に関する記事は、こちらをご覧ください。

いかがでしたでしょうか?

佐々木朗希選手の歩みには、幼少期からの経験と家族の支えが確かに刻まれています。

これからの挑戦にも、その背景が力強く生き続けていくでしょう。