*アフィリエイト広告を利用しています。

佐藤啓参院議員の官房副長官起用をめぐり、政界や世論で波紋が広がっています。

政治資金収支報告書の不記載や裏金問題との関係、さらに野党が国会審議を拒否する理由など、単なる人事を超えた深刻な疑問が浮かび上がっています。

本記事では、起用の背景や安倍晋三派との関係性を整理しつつ、野党の反発や世論の受け止めを多角的に検証します。

佐藤啓官房副長官の起用理由とは

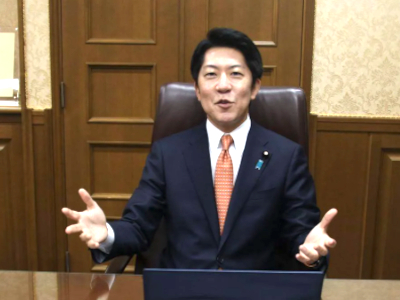

佐藤啓参議院議員の官房副長官就任は、政権の人事戦略の中でも注目を集めています。

若手ながら官僚経験と国際的な学歴を持ち、安倍晋三元首相との関係性も深い人物であることから、起用の背景には複数の要素が絡んでいます。

ここでは、佐藤氏の経歴とこれまでの政治活動、そして今回の人事に至った政権側の狙いを整理します。

経歴とこれまでの政治活動

佐藤啓氏は奈良県出身で、東京大学経済学部を卒業後、総務省に入省しました。

官僚として行政経験を積んだ後、米国のカーネギーメロン大学で公共経営学修士、南カリフォルニア大学で法律学修士を取得し、国際的な政策知識を身につけています。

2016年に参議院議員に初当選し、以降は経済産業大臣政務官や財務大臣政務官などを歴任しました。

特に財務政務官時代には、コロナ禍での経済対策や予算編成の調整に関わり、実務能力を示しています。

こうした経歴は、政権中枢での政策調整役としての適性を裏付けるものです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

起用に至った背景と政権の狙い

今回の官房副長官起用には、複数の狙いがあるとみられます。

第一に、佐藤氏が安倍晋三元首相に近い存在であり、安倍派との関係を維持する役割を担える点です。

安倍派は自民党内で依然として大きな影響力を持っており、政権としても無視できない勢力です。

第二に、佐藤氏は若手でありながら、官僚経験と国際的な学歴を持つため、世代交代を印象づけつつ実務能力を確保できる人材と位置づけられています。

さらに、奈良選挙区出身という地方基盤を持つことも、政権が地方とのつながりを強調する上で有利に働きます。

これらの要素が重なり、佐藤氏の起用は、「派閥調整」「若手登用」「地方重視」という複数のメッセージを同時に発信する人事となっています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

裏金・不記載問題と佐藤啓氏の関係

佐藤啓官房副長官の起用をめぐっては、政治資金収支報告書の不記載や裏金問題との関係が大きな焦点となっています。

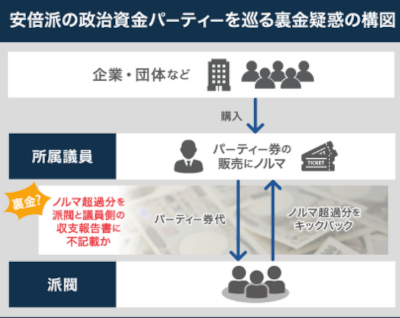

特に、自民党派閥の政治資金パーティー収入をめぐる不透明な処理は、国民の政治不信を強める要因となっており、佐藤氏の人事はその象徴として注目されています。

ここでは、不記載疑惑の具体的な内容と、裏金問題が政権全体に及ぼす影響を整理します。

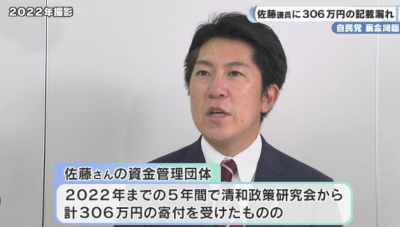

政治資金収支報告書の不記載疑惑

佐藤氏は、自民党安倍派の政治資金パーティーに関連して、収支報告書に一部の収入を記載していなかったと指摘されています。

具体的には、パーティー券販売による収入の一部が報告書に反映されず、派閥内で還流された可能性が問題視されました。

こうした不記載は、政治資金規正法に基づく透明性を損なう行為とされ、国会での追及対象となっています。

過去にも、同様の不記載問題で議員辞職や処分に至った事例があり、佐藤氏のケースも「説明責任を果たしているのか」という点で厳しい視線が注がれています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

裏金問題が政権に与える影響

裏金問題は個々の議員だけでなく、政権全体の信頼性に直結します。

自民党内では、派閥ぐるみでの資金処理が疑われるケースが相次ぎ、国民から「政治とカネ」の問題が再び強く批判されています。

佐藤氏の起用は、こうした状況下で行われたため、野党からは「不祥事を軽視している」との批判が集中しました。

実際に、野党は国会審議への出席を拒否するなど強硬な対応を取り、政権運営に支障をきたしています。

さらに、世論調査でも「説明不足」との回答が多数を占め、支持率低下の一因となっています。

裏金問題は単なる会計処理の不備ではなく、政権の倫理観や透明性に対する国民の評価を左右する重大な要素となっているのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

野党が出席拒否に踏み切った理由

佐藤啓官房副長官の起用をめぐり、野党は参議院議院運営委員会での佐藤氏の出席を拒否しました。

野党は、政治資金収支報告書の不記載問題に関与したとされる人物を、政権中枢に据えることは国民感情を無視していると主張し、抗議の姿勢を鮮明にしました。

この対応は、単なる人事批判にとどまらず、国会運営に直接的な影響を及ぼしました。

国会審議への影響

野党が佐藤氏の出席を拒否した結果、参議院議院運営委員会の審議は一時的に停滞しました。

通常であれば、参院出身の官房副長官が政府提出法案の説明を行いますが、今回は野党の反対により佐藤氏が出席できず、代わりに衆院出身の尾﨑正直官房副長官が説明に立つという異例の対応が取られました。

この事態は、国会の慣例を崩すものであり、与党内からも「説明責任を果たし、正常な国会運営を取り戻すべきだ」という声が上がりました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

野党側の主張と世論の反応

立憲民主党や共産党などの野党は、「裏金問題に関与した人物を政権中枢に起用するのは不適切だ」と強調しました。

野党は、佐藤氏の起用撤回や詳細な説明を政府に求め、国会での追及姿勢を強めています。

世論調査では「説明不足」との回答が多数を占め、与党の対応に不満を示す声が広がりました。

SNS上でも、「人事の正当性が見えない」「国会軽視ではないか」といった批判が目立ち、支持率への影響を懸念する意見が増えています。

こうした状況は、政治とカネの問題が、依然として国民の信頼回復を阻む大きな課題であることを浮き彫りにしています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

安倍晋三派との関係性と人事の意味

佐藤啓官房副長官の起用は、単なる若手登用にとどまらず、自民党内最大派閥である安倍派との関係を維持する意味合いが強いと指摘されています。

安倍晋三元首相の死去後も、安倍派は党内で大きな影響力を持ち続けており、政権がどのように派閥と向き合うかは重要な課題です。

ここでは、派閥力学と人事のバランス、そして安倍派の影響力が残す課題について整理します。

派閥力学と人事のバランス

自民党内では、派閥の均衡を意識した人事が長年の慣例となっています。

安倍派は所属議員が90人を超える最大勢力であり、政権にとって無視できない存在です。

佐藤氏は安倍派に所属していた経歴を持ち、安倍晋三元首相の側近的な立場で活動してきました。

そのため、佐藤氏の起用は「安倍派への配慮」と受け止められています。

実際に、過去の内閣改造でも、安倍派から複数の閣僚が選ばれており、派閥の存在感を示す場面が繰り返されてきました。

今回の人事も、政権が安倍派との関係を維持しつつ、党内のバランスを取る狙いがあったと考えられます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

安倍派の影響力が残す課題

安倍派は政策面や人事で大きな影響力を持つ一方で、裏金問題や政治資金不記載の中心にあった派閥でもあります。

佐藤氏の起用は、安倍派の人材を引き続き政権中枢に登用する姿勢を示すものであり、国民からは「不祥事に対するけじめが不十分ではないか」という批判が出ています。

さらに、安倍派は後継リーダーが明確でないため、派閥内の求心力が低下しつつあり、政権との関係性も不安定さを抱えています。

こうした状況での佐藤氏の登用は、派閥の影響力を温存する一方で、政権の説明責任や透明性への疑念を強める結果にもつながっています。

今後は、安倍派の人事起用が続くのか、それとも党内改革の一環として見直されるのかが注目されます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

今後の政権運営と支持率への影響

佐藤啓官房副長官の起用は、単なる人事の問題にとどまらず、政権運営全体や支持率に直結する課題となっています。

裏金問題や不記載疑惑を抱える人物を政権中枢に登用したことで、与党内からも懸念が示され、国民の信頼回復が急務となっています。

ここでは、与党内での調整の行方と、国民の信頼を取り戻すために必要な対応を整理します。

与党内の懸念と調整の行方

自民党内では、佐藤氏の起用が「安倍派への配慮」と受け止められる一方で、裏金問題に対する説明不足が党全体の信頼を損なうのではないかという懸念が広がっています。

実際に、石井準一参院幹事長は「この状況が続くのは望ましくない」と発言し、党内からも人事の影響を問題視する声が出ています。

さらに、国会審議では野党が佐藤氏の出席を拒否する事態となり、与党は異例の対応を迫られました。

こうした状況は、政権が派閥調整を優先した結果、国会運営に支障をきたしていることを示しています。

今後は、与党内での調整を通じて、派閥間のバランスを取りながらも、国民への説明責任を果たす姿勢が求められます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

国民の信頼回復に必要な対応

国民の信頼を回復するためには、単なる人事の正当化では不十分です。

第一に、政治資金収支報告書の不記載や裏金問題について、政府と与党が具体的な調査結果や再発防止策を明確に示す必要があります。

過去には、政治資金問題を軽視したことで支持率が急落した事例があり、今回も同様のリスクを抱えています。

第二に、国会での説明責任を徹底し、野党や国民からの疑問に正面から答える姿勢が不可欠です。

さらに、透明性を高めるために、政治資金規正法の改正や公開基準の強化を検討することも、信頼回復の一歩となります。

こうした対応を怠れば、政権支持率の低下が長期化し、政策遂行力の低下につながる可能性があります。

いかがでしたでしょうか?

本記事で整理した論点は、政権の姿勢や国民の信頼に直結する重要な課題です。

今後の対応を注視しつつ、政治とカネの問題に対する説明責任が果たされるかが問われています。