*アフィリエイト広告を利用しています。

元外交官・田中均氏は、小泉政権下で北朝鮮との交渉を主導し、拉致問題や中国との関係をめぐり賛否両論を呼んだ人物です。

近年も台湾有事発言への批判などで注目を集め、「国賊」とまで呼ばれることもある彼の思想や発言は、世論を大きく揺さぶってきました。

本記事では、田中均氏の経歴から外交スタイル、炎上の背景までを整理し、読者が理解を深められるよう徹底解説します。

経歴と外交官としての歩み

田中均氏は、京都大学法学部を卒業後、オックスフォード大学で政治・哲学・経済学(PPE)の修士課程を修了し、国際的な視野を持って外務省に入省しました。

外務省では数々の要職を歴任し、北米局やアジア大洋州局を中心に、日本外交の最前線で活動しました。

特に、小泉政権下では北朝鮮との交渉を主導し、拉致問題の進展に深く関わったことで知られています。

ここでは、外務省での主要ポスト、と北朝鮮交渉における具体的な役割を解説します。

外務省でのキャリアと主要ポスト

田中氏は1969年に京都大学法学部を卒業し、その後オックスフォード大学で修士課程を修了しました。

国際的な学術経験を経て外務省に入省し、1980年代には北米局北米二課長やアジア局北東アジア課長を務め、日米関係や北東アジア情勢に関する実務を担当しました。

1989年からは、英国国際戦略問題研究所の研究員として国際安全保障を研究し、その後、在英国日本大使館公使として、欧州外交の現場を経験しています。

1990年代には、総合外交政策局総務課長や北米局審議官を務め、外交政策の企画立案に携わりました。

1998年から2000年までは、在サンフランシスコ総領事として在外公館を統括し、2000年には外務省経済局長に就任しました。

2001年から2002年には、アジア大洋州局長を務め、北朝鮮問題を含む東アジア外交の中心的役割を果たしました。

2002年以降は、外務審議官(政務担当)として日本外交の意思決定に関与し、2005年に退官しています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

小泉政権下での北朝鮮交渉と拉致問題への関与

出典元:日本経済新聞

田中氏の外交官としての最大の注目点は、2002年9月の小泉純一郎首相訪朝に向けた北朝鮮との秘密交渉です。

当時アジア大洋州局長として、北朝鮮側との事前交渉を主導し、日朝首脳会談の実現に大きく貢献しました。

この会談では金正日総書記が日本人拉致を認め、5人の拉致被害者が帰国するという、歴史的な成果が得られました。

一方で、交渉過程において、「被害者を一時帰国させる合意があったのではないか」という疑念が世論で広がり、批判を受けることもありました。

外務省は「自由往来を前提とした交渉であり、密約は存在しない」と説明しましたが、拉致問題の未解決部分が残ったため、田中氏の交渉スタイルは賛否両論を呼びました。

このように、田中氏は外交官として成果と課題の両面を抱えながら、日本外交史に大きな足跡を残した人物です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

思想と中国・北朝鮮へのアプローチ

田中均氏の外交スタイルは、圧力一辺倒ではなく、「対話を通じた関与」を重視する点に特徴があります。

北朝鮮との交渉や中国を巻き込む戦略においても、現実的な力学を踏まえたアプローチを選択してきました。

ここでは、彼の対話重視の外交姿勢と、中国を取り込む地域安全保障観について具体的に解説します。

対話重視の外交スタイル

田中氏は外務省アジア大洋州局長時代、北朝鮮との秘密交渉を主導しました。

その際、軍事的圧力や経済制裁だけでは問題解決に至らないと判断し、直接対話を通じて信頼を積み上げる手法を選びました。

具体例として、2002年の日朝首脳会談の準備段階では、北朝鮮側に拉致問題を議題に含めるよう働きかけ、最終的に金正日総書記が拉致を認める結果につながりました。

これは、対話を重視する姿勢が成果を生んだ事例です。

また、田中氏は「外交は相手の立場を理解しつつ、譲れない点を明確にすることが重要」と繰り返し述べています。

拉致問題においても、被害者の帰国という最低限の成果を確保しながら、交渉の継続性を保つことを優先しました。

こうした現実的な判断は、短期的には批判を受けましたが、外交交渉の場では有効な手段とされました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

中国を巻き込む戦略と地域安全保障観

田中氏は、北朝鮮問題の解決には日本単独の働きかけでは限界があると考え、中国を含む多国間の枠組みを活用すべきだと主張してきました。

具体的には、六者協議のような多国間交渉の場で中国の影響力を利用し、北朝鮮に対して圧力と対話を組み合わせる戦略を支持しました。

中国は北朝鮮にとって最大の経済支援国であり、政治的にも強い影響力を持っています。

田中氏はこの現実を踏まえ、日本が中国と協調することで、北朝鮮に行動変容を促す可能性が高まると考えました。

例えば、拉致問題や核開発問題を議題にする際、中国が仲介役となることで、北朝鮮が交渉のテーブルにつく確率が上がると分析しています。

さらに、田中氏は地域安全保障の観点からも、中国との協力を重視しました。

東アジアの安定には日米同盟だけでなく、中国を含む多国間の安全保障対話が不可欠であるとし、対話を通じて緊張緩和を図るべきだと述べています。

これは、台湾有事や南シナ海問題など、地域全体の安全保障課題を見据えた戦略的視点です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

発言・炎上と世間の評価

田中均氏は、外交官としての実務経験を背景に、退官後もテレビや講演で積極的に発言を続けています。

その内容はしばしば注目を集め、台湾有事や拉致問題に関するコメントは世論の賛否を呼び、炎上や批判につながることもありました。

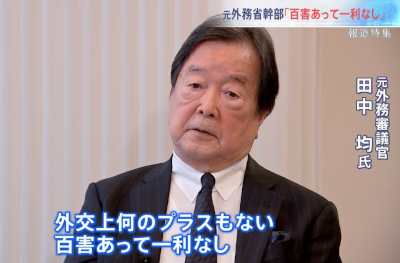

ここでは、「百害あって一利なし」発言の背景と、拉致問題をめぐる「国賊」論争について具体的に解説します。

「百害あって一利なし」発言の背景

2025年に放送された報道番組で、田中氏は高市早苗首相(当時)の「台湾有事は日本有事」という発言を批判し、「百害あって一利なし」と表現しました。

この発言は、台湾情勢をめぐる日本政府の姿勢に対して、強い警鐘を鳴らすものでした。

田中氏は、外交の基本は緊張を煽るのではなく、対話を通じて安定を維持することだと主張しました。

具体的には、台湾有事を日本有事と断定することは、中国との関係をさらに悪化させ、地域の緊張を高めるだけで、実際の安全保障上の利益は少ないと指摘しました。

田中氏は、「外交は相手国の行動を変えるための手段であり、挑発的な発言は交渉の余地を狭める」と説明し、現実的な外交戦略の必要性を強調しました。

この発言はSNSやメディアで大きく取り上げられ、賛同する声と批判する声が交錯しました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

拉致問題をめぐる批判と「国賊」論争

出典元:時事通信

田中氏は、2002年の日朝首脳会談に向けた交渉を主導し、拉致被害者5人の帰国を実現させました。

しかし、その後、「被害者を一時帰国させる密約があったのではないか」という疑念が広がり、世論の一部から強い批判を受けました。

外務省は密約を否定し、「自由往来を前提とした交渉だった」と説明しましたが、拉致問題が完全解決に至らなかったことから、田中氏の交渉姿勢に対して不信感を持つ人もいました。

この経緯から、一部の論者や被害者家族の支援者の間で、「国賊」とまで呼ばれることがありました。

批判の根拠は、交渉過程の透明性不足や、北朝鮮への譲歩があったのではないかという疑念です。

一方で、外交実務の観点からは、「段階的に成果を積み上げる現実的な手法」と評価する声もありました。

つまり、田中氏の交渉スタイルは成果と課題の両面を持ち、世論の評価が大きく分かれる要因となったのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

密約疑惑の背景と推測内容

「密約があったのではないか」という疑念は、2002年に拉致被害者5人が「一時帰国」という形で日本に戻ったことから生じました。

北朝鮮側は「一定期間後に再び北朝鮮へ戻す」という前提で交渉していたと説明し、日本政府も当初「一時帰国」という表現を使ったため、世論に不信感が広がりました。

推測された密約の内容は、「日本政府が北朝鮮と合意し、被害者を一時帰国させた後に、再び北朝鮮へ戻すことを約束したのではないか」というものです。

外務省は、「自由往来を前提とした交渉であり、戻す密約は存在しない」と否定しましたが、交渉過程が非公開だったことや、北朝鮮の主張との食い違いが疑念を強めました。

最終的に日本政府は「被害者を北朝鮮に戻さない」と決定し、5人はそのまま日本に定住しました。

しかし、当初の経緯が世論に不信を与え、田中氏への批判や「国賊」とのレッテル貼りにつながったのです。

いかがでしたでしょうか?

田中均氏の歩みと発言は、外交の現実と世論の感情が交錯する象徴的な存在です。

今後も彼の言葉は、日本外交を考える上で重要な視座を与え続けるでしょう。