*アフィリエイト広告を利用しています。

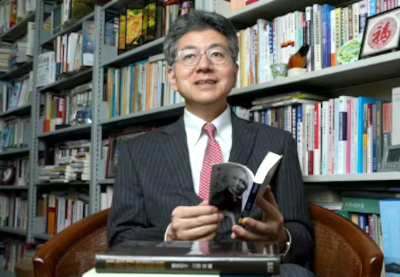

中国政治と日中関係の研究で知られる政治学者・高原明生氏。

東京大学名誉教授として長年にわたり中国研究を牽引し、退官後も講演や寄稿を通じて注目を集めています。

本記事では、高原氏の経歴や退官後の活動、中国政治に対する分析、そして日中関係の今後について徹底解説します。

最新の動向を踏まえ、読者が理解を深められるよう整理しました。

高原明生の経歴と退官後の活動

高原明生氏は、東京大学で中国政治と日中関係の研究を長年にわたり牽引し、教育者としても多くの学生を育ててきました。

退官後は、東京女子大学で特別客員教授として活動を続け、さらにJICA緒方研究所で国際関係研究に携わっています。

学術的な知見を社会に還元し続ける姿勢が注目されています。

東京大学での研究と教育の歩み

高原氏は東京大学大学院法学政治学研究科教授として、中国政治や日中関係を専門に研究しました。

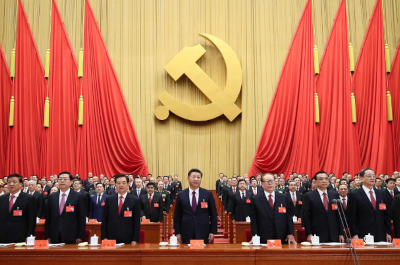

特に、習近平政権下の統治構造や、中国共産党の意思決定過程を分析し、国内外の学術界に影響を与えました。

教育面では、ゼミや講義を通じて次世代の研究者を育成し、学生に現場感覚を持った国際政治の理解を促しました。

例えば、尖閣諸島問題や中国の経済政策を題材にしたケーススタディを取り入れ、理論と実務を結びつける教育を行ったことが特徴です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

退官後の東京女子大学での活動

2024年に東京大学を退官した後は、東京女子大学で特別客員教授として活動を続けています。

ここでは中国政治や国際関係論に関する講義を担当し、学生に最新の研究成果を伝えています。

退官後も第一線で教育に関わることで、学術的知見を広く社会に共有する役割を果たしています。

例えば、日中関係の現状をテーマにした公開講座では、一般の参加者にもわかりやすく解説し、学外の人々にも理解を広げる取り組みを行っています。

JICA緒方研究所での国際関係研究

高原氏は、JICA緒方研究所のシニア・リサーチ・アドバイザーとしても活動しています。

ここでは途上国の対中戦略やインド太平洋地域の国際関係を研究し、政策提言に関わっています。

具体的には、一帯一路構想を「星座」に例えて分析し、各国がどのように中国の影響を受けているかを体系的に整理しました。

この研究は、開発途上国の外交戦略を理解する上で重要な資料となり、日本の国際協力政策にも参考にされています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

中国政治分析と独自の視点

高原明生氏は、中国政治を長年研究してきた専門家として、独自の分析視点を提示してきました。

習近平政権の統制強化を「騎虎の勢い」と表現し、一帯一路構想を「星座」に例えて批判的に捉えるなど、具体的な比喩を用いて複雑な政治状況をわかりやすく説明しています。

さらに、中国共産党の意思決定過程を冷静に分析し、日中関係や国際社会に与える影響を客観的に示しています。

習近平政権の統制強化と「騎虎の勢い」論

高原氏は、習近平政権の統制強化を「騎虎の勢い」と表現しています。

これは、虎に乗った状態から降りられないように、強権的な統治を続けざるを得ない状況を指しています。

具体的には、反腐敗キャンペーンを通じて党内の権力集中を進めた一方で、社会の不満や経済の減速が統制強化を必要とする要因になっていると分析しています。

例えば、香港の統制強化や新疆ウイグル自治区での政策は、国内の安定を維持するための強硬策の一例として挙げられます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

一帯一路星座説の提唱と国際的評価

高原氏は、中国の一帯一路構想を「星座」に例えて説明しています。

これは、個別のプロジェクトが必ずしも一貫した戦略に基づいているわけではなく、後から全体像を描いたように見せていると指摘するものです。

具体的には、中央アジアやアフリカで進められている鉄道や港湾建設が、必ずしも統一的な計画ではなく、各国の要望や中国企業の利益に応じて展開されていると説明しています。

この視点は国際的にも注目され、欧米の研究者から「中国の戦略を過大評価すべきではない」という議論に影響を与えています。

中国共産党研究における冷静な分析姿勢

出典元:ダイアモンド

高原氏の研究の特徴は、感情的な評価を避け、冷静に中国共産党の意思決定過程を分析する点にあります。

例えば、党大会での人事配置や政策決定の流れを詳細に追い、権力集中の仕組みを明らかにしています。

習近平政権下では、政治局常務委員の構成や地方幹部の登用に強い統制が見られることを具体的に示し、日本や国際社会にとっての影響を客観的に解説しています。

このような姿勢は、「親中」「嫌中」といった単純な分類を超え、事実に基づいた理解を促すものです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

日中関係の今後と課題

日中関係は経済的な結びつきが強い一方で、安全保障や領土問題をめぐる摩擦が続いています。

台湾や尖閣諸島をめぐる緊張は国際社会の注目を集めており、日本外交には協力と対立を両立させる柔軟な戦略が求められています。

ここでは、経済、安全保障、外交戦略の観点から具体的な課題を整理します。

経済的結びつきと安全保障上の摩擦

日本と中国は互いに最大級の貿易相手国であり、2023年の日本の対中輸出額は約19兆円規模に達しました。

自動車部品や半導体素材など、製造業における依存度は依然として高いです。

しかし、経済的な結びつきが強いにもかかわらず、安全保障面では摩擦が続いています。

具体的には、尖閣諸島周辺で中国公船が常態的に活動しており、海上保安庁との緊張が高まっています。

経済協力と安全保障上の対立が同時に存在することが、日中関係の複雑さを示しています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

台湾・尖閣問題をめぐる衝突回避の可能性

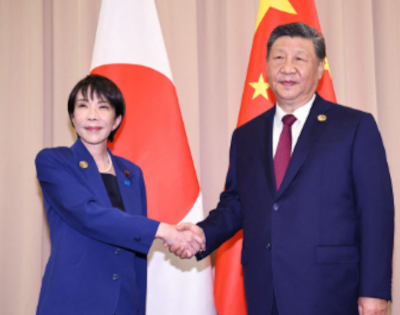

出典元:文春オンライン

台湾有事の懸念は日米同盟にも直結する課題です。

中国は台湾周辺で軍事演習を繰り返しており、日本の安全保障環境に直接的な影響を与えています。

尖閣諸島についても、中国公船の領海侵入が年間数百回に及び、偶発的な衝突のリスクが指摘されています。

これに対し、日本政府は米国との共同訓練や防衛体制の強化を進めつつ、外交ルートを通じた危機管理対話を模索しています。

衝突を回避するためには、軍事的抑止力と外交的な対話の両方を組み合わせることが不可欠です。

日本外交に求められる「協力と対立の両立」

日本外交は、中国との経済協力を維持しながら、安全保障上の対立に対応するという二重の課題を抱えています。

例えば、環境問題や気候変動対策では中国との協力が不可欠であり、再生可能エネルギー分野での共同研究も進められています。

一方で、防衛面では米国との同盟を基盤に中国の軍事的拡張に備える必要があります。

日本外交に求められるのは、協力できる分野では積極的に関与し、対立する分野では抑止力を強化するという柔軟な姿勢です。

この「協力と対立の両立」が、今後の日中関係を安定させる鍵となります。

《広告の下にコンテンツが続きます》

国際社会への影響と考察

出典元:IDE

日中関係の課題は両国間にとどまらず、世界経済や安全保障、国際協力の枠組みにも波及しています。

経済的な依存関係や領土問題をめぐる緊張は、国際社会全体の安定に直結するため、広い視点から影響を理解することが重要です。

ここでは、具体的な事例を通じて国際社会への影響を整理します。

経済連携とグローバルサプライチェーンへの影響

日本と中国は世界有数の貿易大国であり、両国間の摩擦は国際的なサプライチェーンに直接影響します。

例えば、半導体やレアアースの供給は中国に大きく依存しており、輸出規制が強化されれば欧米諸国の製造業にも波及します。

2023年には、中国が半導体素材のガリウムやゲルマニウムの輸出規制を導入し、世界市場で価格が急騰しました。

このような事例は、日中関係の緊張が、グローバル経済に連鎖的な影響を与えることを示しています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

安全保障環境と地域的緊張の拡大

台湾や尖閣諸島をめぐる問題は、アジア太平洋地域全体の安全保障に直結しています。

中国が台湾周辺で大規模な軍事演習を行うたびに、米国は空母打撃群を派遣し、地域の緊張が高まります。

日本も自衛隊の警戒監視を強化しており、偶発的な衝突のリスクが国際社会で懸念されています。

さらに、南シナ海での中国の人工島建設や軍事拠点化は、ASEAN諸国の安全保障政策にも影響を与えています。

これらの事例は、日中関係の摩擦が地域的緊張を拡大させる現実を示しています。

国際協力分野への波及効果

出典元:afpbb

気候変動や感染症対策など、国際協力が不可欠な分野でも日中関係は影響を及ぼします。

例えば、温室効果ガス削減の国際枠組みでは、中国が世界最大の排出国であるため、その参加が不可欠です。

日本は技術協力や資金支援を通じて、国際的な合意形成を後押ししていますが、日中間の緊張が強まれば協力の進展が難しくなります。

新型コロナウイルスのパンデミック時には、医療物資の供給をめぐり中国依存が問題視され、国際社会で供給網の多角化が議論されました。

こうした事例は、日中関係が国際協力の成果に直結することを示しています。

いかがでしたでしょうか?

高原明生氏の分析は、日中関係を理解する上で欠かせない指針です。

今後の動向を見据え、冷静な視点を持ち続けることが重要です。