*アフィリエイト広告を利用しています。

2000年の大晦日に発生した「世田谷一家殺人事件」は、未解決のまま現在も多くの謎を残しています。

事件の背景には、父親の知られざる一面や、妻が抱えていた育児や家族関係の苦悩がありました。

そして、遺族は今も事件の風化を防ぎ、真相解明を願い続けています。

そこで今回の記事では、

・父親・宮澤みきおの”裏の顔”とは

・妻・泰子さんの苦悩

・遺族の現在の活動

・事件現場の家の現在

の5つのポイントに焦点を当て、世田谷一家殺人事件の核心に迫るとともに、現在も残る現場の家の様子や遺族の活動について詳しく解説します。

世田谷一家殺人事件の概要と未解決の理由

2000年12月30日深夜、東京都世田谷区上祖師谷三丁目で、宮澤みきおさん一家4人が自宅で殺害されるという凄惨な事件が発生しました。

現場には、犯人のDNAや指紋、衣類、凶器など多数の証拠が残されていたにもかかわらず、事件は未解決のまま25年が経過しています。

ここでは、事件発生時の具体的な状況と、なぜこれほど多くの証拠がありながら犯人特定に至っていないのか、その捜査の行き詰まりについて解説します。

2000年大晦日に起きた一家殺害の詳細

事件は2000年12月30日夜から31日未明にかけて発生しました。

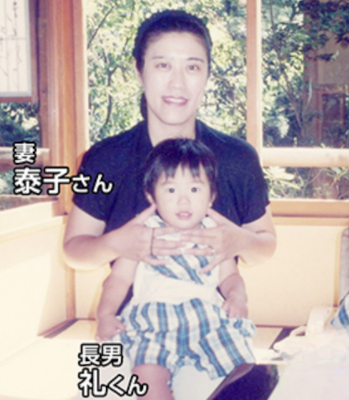

被害者は父・宮澤みきおさん(当時44歳)、母・泰子さん(41歳)、長女・にいなちゃん(8歳)、長男・礼くん(6歳)の4人です。

犯人は中2階の浴室窓から侵入した可能性が高く、家族が就寝中に順に襲撃したとみられています。

殺害に使用された凶器は柳刃包丁と文化包丁の2本で、うち柳刃包丁は事件前日に小田急線・経堂駅前の量販店で購入されたことが判明しています。

犯人は犯行後も現場に長時間滞在し、冷蔵庫のアイスクリームを食べたり、パソコンを操作したりするなど異常な行動を取っていました。

第一発見者は隣家に住む泰子さんの母親で、31日午前10時50分頃に遺体を発見し、事件が発覚しました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

犯人像と捜査の行き詰まり

現場には犯人のDNA、指紋、衣類、靴跡、凶器など異常なほど多くの遺留品が残されていました。

犯人が着用していた「スラセンジャー」のテニスシューズは、韓国でのみ販売されていたもので、サイズは28cm、製造数は400足限定という極めて特定性の高いものでした。

DNA鑑定では、犯人の母系が地中海・コーカサス系、父系が中国・韓国系の可能性が高いことが判明しています。

さらに最新のDNA解析により、犯行時の年齢は30代で、現在は50〜60代と推定されています。

にもかかわらず、犯人の侵入・逃走経路は未だに特定されておらず、警視庁は「浴室窓からの侵入説」を公式に発表したのは事件から24年後のことでした。

また、パソコンの使用履歴から滞在時間を推定する試みもありましたが、マウスの落下による誤作動の可能性が高いとされ、確定には至っていません。

初動捜査の不備も指摘されており、近隣の病院や工事関係者への聞き込みが遅れたことで、重要な証言を得る機会を逃した可能性があります。

これらの要因が複雑に絡み合い、事件は現在も迷宮入りしたままです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

父親・宮澤みきおの知られざる一面

世田谷一家殺人事件の被害者である宮澤みきおさんは、東京大学農学部卒のエリートでありながら、アニメ制作や企業のCI戦略に携わるなど、異色のキャリアを歩んでいました。

表向きは穏やかで知的な人物として知られていましたが、事件後に報道や遺族の証言から浮かび上がったのは、家庭内での葛藤や社会との摩擦を抱えていた可能性です。

ここでは、みきおさんの職業や日記に残された生活の痕跡、そして報道で語られる“裏の顔”について、具体的な情報をもとに解説します。

表向きの人物像と職業

宮澤みきおさんは東京都立戸山高校を卒業後、東京大学農学部に進学し、卒業後はテレビ番組の企画やアニメ制作に携わっていました。

その後、外資系の大手デザイン会社に転職し、マーケティングコンサルタントとして企業のCI(コーポレート・アイデンティティ)戦略を担当していました。

40代ではイギリスのデザイン会社に転職し、CI部門のリーダーとして活躍していたことが報じられています。

英語が堪能で、発想力に優れた人物として、元上司からは「多角的に物事を考えられる貴重な人材だった」と評価されています。

また、自宅では「祖師谷パークスタジオ」という映像プロダクションを設立し、趣味のアニメ制作や映像編集にも取り組んでいたことが確認されています

《広告の下にコンテンツが続きます》

報道で語られる“裏の顔”とは

世田谷一家殺人事件の被害者である宮澤みきおさんについては、事件後の報道で複数の“裏の顔”が浮かび上がってきました。

穏やかで知的な人物として知られていた一方で、社会的な圧力や複雑な人間関係に晒されていた可能性が指摘されています。

1.地上げ屋とのトラブル

まず、自宅周辺の土地は公園の拡張計画によって立ち退き対象となっており、ほとんどの近隣住民がすでに転居していた中、宮澤家のみが残っていたことが注目されています。

そのため、地上げ屋からの圧力があったとする説や、立ち退き料目当てで残っていたのではという憶測も報じられました。

ただし、事件当時の家族構成や育児環境を考えると、単純な金銭目的とは断言できません。

2.統一教会との関係

また、みきおさんと妻・泰子さんが出会ったセミナーが統一教会系だったとする情報もあり、宗教との関係が取り沙汰されています。

一部報道では、信仰を巡る対立や脱会の意思が事件と関係していたのではという見方もありますが、これらは確たる証拠がなく、慎重な検証が求められます。

3.北朝鮮との関係・スパイ説

さらに、外資系企業で企業戦略を担当していたみきおさんが、事件の約1ヶ月前に北朝鮮の工作員逮捕につながる情報を提供していた可能性があるとの報道もあります。

このことから、一部では“スパイ説”が浮上し、事件が何らかの報復だったのではないかと疑う声も上がっています。

■なぜ“裏の顔”が語られるのか?

これらの背景には、犯人が長時間現場に滞在し、飲食やパソコン操作までしていた異常な行動や、遺留品の多さから計画性が疑われたことも影響しています。

事件の残虐性と未解決という状況が、報道やネット上での“裏の顔”に対する憶測を加速させた要因となっています。

ただし、こうした情報の多くは推測に基づいたものであり、確定的な証拠が示されているわけではありません。

宮澤みきおさんの“裏の顔”について語る際は、憶測と事実を冷静に分ける視点が必要です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

妻・泰子さんが抱えていた育児と家族の悩み

世田谷一家殺人事件の被害者である宮澤泰子さんは、塾経営者として働きながら、発達障がいを抱える長男・礼くんの育児に日々向き合っていました。

事件後に押収された日記には、母親としての葛藤や家族内での孤立感が綴られており、報道を通じてその苦悩が明らかになっています。

ここでは、泰子さんが直面していた育児の現実と、家族関係における心理的な負荷について、具体的な証言や記録をもとに解説します。

長男の発達障がいと育児の葛藤

長男・礼くんは発達障がいを抱えており、療育や教育方針について泰子さんは深く悩んでいたとされています。

日記には、礼くんの言語発達や社会性に関する記録が残されており、専門機関への相談や情報収集に奔走する様子が描かれていました2。

また、礼くんの幼稚園入園をめぐっては、園側から障がいを理由に入園を拒否されたという報道もあり、母親として強いショックを受けたことが記録されています。

こうした経験は、泰子さんにとって育児の困難さだけでなく、社会的な偏見と向き合う苦しみでもありました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

家族内の偏見と孤立感

泰子さんの日記には、夫・みきおさんとの育児方針の違いや、礼くんの障がいに対する理解の温度差が綴られていたと報じられています。

特に、療育に関する判断や教育方針をめぐって意見が食い違う場面があり、母親として孤立感を抱えていた可能性が指摘されています。

また、家族内で礼くんの行動に対する評価が分かれることもあり、泰子さんは「自分だけが理解者である」という重圧を感じていたとする証言もあります。

こうした状況は、育児における心理的な負荷をさらに高めていたと考えられます。

塾経営と母親としての苦悩

泰子さんは自宅で学習塾を経営しており、仕事と育児の両立に苦悩していたことが日記に記されています。

塾の運営に関する記録には、授業準備や生徒対応に追われる日々が綴られており、礼くんの療育との両立が難しい状況だったことがうかがえます。

また、塾の生徒や保護者との関係性においても、礼くんの行動が影響を及ぼす場面があり、母親としての立場と経営者としての責任の間で板挟みになっていたことが報じられています。

こうした複雑な状況が、泰子さんの精神的な負担を大きくしていたと考えられます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

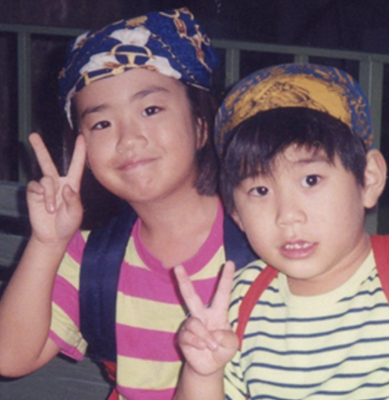

長女・にいなちゃんの学校生活と人間関係

出典元:NHK

長女・宮澤にいなちゃん(当時8歳)は、世田谷区内の小学校に通う活発で思いやりのある少女でした。

事件後20年を経て、彼女の幼稚園時代の友人や家族の証言から、にいなちゃんの人柄や学校生活が少しずつ明らかになっています。

幼稚園では、年少の子どもたちに優しく接する姿が印象的だったと語られています。

特に、食物アレルギーを抱えて登園を渋っていた同級生に寄り添い、「一緒に踊ろう」と声をかけてダンスに誘ったエピソードは、彼女の思いやりと行動力を象徴するものです。

また、弟・礼くんが発達障がいを理由に幼稚園から入園を拒否された際も、にいなちゃんは家族の中で弟を気遣い、常に面倒を見ていたと報じられています。

こうした姿勢は、学校生活でも自然に表れていたと考えられます。

小学校では、学芸会でバレエを披露するなど、表現力と自信に満ちた一面もあり、同級生からは「憧れの存在」として慕われていたという証言もあります。

一方で、年下の子どもたちに対しても視線を低くして接する姿勢は、家庭内だけでなく学校でも一貫していたようです。

事件後、彼女の写真は友人宅のリビングに20年間飾られ続けており、「優しいお姉さん」として記憶されていることからも、にいなちゃんが周囲に与えた温かい影響の大きさがうかがえます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

遺族の現在の活動と心境

世田谷一家殺人事件から四半世紀が経過した今も、遺族は事件の解決を願い、社会に向けて静かに、そして力強く声を上げ続けています。

母・宮澤節子さんは90歳を超えてなお、犯人逮捕を「5人への報告」として願い続け、法制度の改善を訴えています。

また、遺族らが結成した「宙の会」は、未解決事件の解明と被害者支援のために活動を継続しており、事件の風化を防ぐための啓発にも力を注いでいます。

ここでは、遺族の現在の活動と心境を、具体的な証言や取り組みをもとに紹介します

母・節子さんの願いと法改正への訴え

出典元:毎日新聞

宮澤みきおさんの母・節子さんは、事件発生当時から現在に至るまで、犯人逮捕を願い続けています。

節子さんは「犯人逮捕をお土産に5人のお墓に入りたい」と語り、事件の真相解明を生きる目的として掲げています。

2009年には夫・良行さんとともに「殺人事件被害者遺族の会(宙の会)」を立ち上げ、2010年には殺人罪の公訴時効撤廃を実現させました。

その後も、節子さんは街頭でのビラ配りやメディアへの発信を続け、近年ではDNA捜査の法整備を求める声を上げています。

2024年の追悼集会では高齢のため現地参加を断念しましたが、「DNA技術は希望の光です。一刻も早く導入され、解決につながることを強く望んでいます。」とのコメントを寄せています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

「宙の会」による未解決事件への取り組み

「宙の会」は、世田谷事件を含む未解決殺人事件の遺族が集まり、法制度の改善と事件解決を目指して活動する団体です。

設立当初は殺人罪の時効撤廃を目的としていましたが、現在はDNA捜査の法整備や被害者遺族への賠償制度の導入など、幅広い課題に取り組んでいます。

元成城署署長の土田猛さんは特別参与として活動を支え、DNA鑑定による似顔絵作成など、海外で実用化されている捜査手法の導入を訴えています。

また、遺族が集まる畑での交流や、講演活動を通じて、事件の記憶を社会に伝える取り組みも行われています。

遺族が語る事件の記憶と風化への危機感

事件から20年以上が経過する中で、遺族は事件の風化に強い危機感を抱いています。

節子さんは「今日も犯人が捕まらなかった」と、毎晩カレンダーに斜線を引く習慣を続けており、事件の記憶を日々刻んでいます。

また、事件現場となった家屋の解体が検討された際には、「風化を防ぐために残してほしい」との遺族の意向で延期されました。

こうした姿勢は、事件の記憶を社会に残すための強い意志の表れです。

遺族の活動は、単なる悲しみの表現ではなく、社会に対する問いかけであり、未解決事件に対する関心を呼び起こす力となっています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

世田谷一家殺人事件現場の家は今どうなっているか

出典元:.ben54.jp

世田谷一家殺害事件の現場となった宮澤さん宅は、現在も都立祖師谷公園の北側に残されています。

事件から20年以上が経過した今もなお、建物は取り壊されることなく保存されており、周囲の風景とともに静かに時を刻んでいます。

これは単なる空き家ではなく、未解決事件の記憶を宿す場所として、特別な意味を持ち続けています

祖師谷公園内に残る家の外観と保存状況

宮澤さん宅は、公園の「遊具広場ゾーン」に隣接する位置にあり、現在は東京都の所有物となっています。

建物の外観は事件当時のまま保存されており、周囲には雑草が生い茂り、時間の経過を感じさせる状態です。

2019年には証拠保全が完了したとされ、東京都と遺族の間で撤去を猶予する契約(1年更新)が結ばれています。

この契約により、建物は現在も公園内に残されており、一般の立ち入りは制限されています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

警察の警戒体制と保存の理由

事件発生当初、警視庁は証拠保全のために家屋の取り壊しを遺族に延期するよう要請しました。

その後、2020年2月にはすべての証拠保全が完了し、現場から捜査員が引き揚げています。

かつては24時間態勢で警戒にあたっていた成城署員の姿も、現在は見られません。

保存が続いている背景には、事件の風化を懸念する遺族の強い意向があり、「記憶の場」としての役割が重視されています。

家が語る“未解決の記憶”

この家は、単なる建築物ではなく、未解決事件の象徴として存在しています。

現場には今も情報提供を呼びかけるポスターが掲示されており、周囲には静寂が漂っています。

仙川沿いの歩道では、地元住民が「早い解決を願っています」と語るなど、事件の記憶は地域に根付いています。

家屋の保存は、司法制度の変革にもつながった事件の重みを伝える手段として、今も重要な意味を持っています。

いかがでしたでしょうか?

この事件は、家族という小さな社会の中に潜む孤独や葛藤を浮き彫りにし、同時に“未解決”という重みが、今もなお遺族と地域社会に影を落としています。