*アフィリエイト広告を利用しています。

高市早苗首相の「台湾有事」発言が、国内外で大きな波紋を広げています。

中国は強く反発し、台湾も注視する中、日本政府は従来の立場を維持しつつも外交的緊張が高まっています。

さらに渡航禁止の影響が懸念され、日中関係の行方は不透明です。

本記事では、高市発言の背景、中国・台湾の反応、渡航禁止による影響、そして今後の日中関係の展望を整理し、読者が理解しやすい形で解説します。

高市早苗の台湾有事発言とは

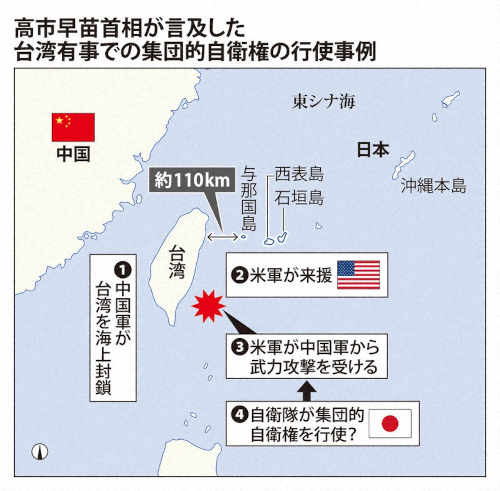

高市早苗首相は2025年11月の衆院予算委員会で、台湾有事が日本の「存立危機事態」に該当し得ると答弁しました。

この発言は、日本が集団的自衛権を行使できる可能性を示すものであり、従来の政府見解を踏まえつつも具体例を挙げた点で注目を集めています。

発言の内容と国会答弁のポイント

高市首相は、台湾有事に関する質問に対し、「戦艦を使い、武力行使を伴う場合には存立危機事態になり得る」と説明しました。

これは、台湾海峡での軍事的緊張が、日本の安全保障に直結する可能性を示したものです。

例えば、台湾とフィリピンの間の海峡が封鎖されれば、日本のエネルギー輸入ルートが遮断され、国民生活や経済活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

こうした具体例を挙げたことで、従来の「ケース・バイ・ケース」という曖昧な答弁から一歩踏み込み、事態の深刻さを強調した形となりました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

「存立危機事態」と集団的自衛権の位置づけ

「存立危機事態」とは、他国への武力攻撃によって日本の存立が脅かされ、国民の生命や自由が根底から覆される明白な危険がある場合を指します。

この場合、日本は集団的自衛権を行使できるとされています。

高市首相の答弁は、台湾有事がこの条件に該当する可能性を示したものです。

具体的には、中国軍が台湾に侵攻し、米軍が防衛行動を取った際に、日本のシーレーンが攻撃対象となれば、日本は直接攻撃を受けていなくても、存立危機事態に認定される可能性があります。

これにより、自衛隊は米軍と連携して防衛行動を取ることが合法的に可能になります。

歴代首相はこの点を明言することを避けてきましたが、高市首相は「最悪のケース」を想定した答弁を行い、議論の幅を広げたのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

中国と台湾をめぐる背景事情

台湾問題は中国にとって「核心的利益」と位置づけられており、国家の統一と共産党政権の正統性に直結する重要課題です。

さらに台湾は地政学的に西太平洋の要衝に位置し、日本の安全保障にも深く関わっています。

この背景を理解することは、高市早苗首相の発言がなぜ大きな波紋を呼んだのかを把握する上で不可欠です。

台湾問題が「中国の核心的利益」とされる理由

中国政府は台湾統一を「歴史的任務」と位置づけています。

これは「一つの中国」原則に基づく領土の一体性の回復だけでなく、共産党政権の正統性を国内外に示す意味を持ちます。

さらに台湾は「第一列島線」の中央に位置し、中国海軍の外洋進出を阻む地理的障壁となっています。

例えば、台湾を支配下に置けば、中国はバシー海峡を自由に通過でき、西太平洋への軍事展開が容易になります。

これにより米軍のグアム基地なども中国の射程に入り、戦略的優位性を大きく高めることが可能になります。

こうした軍事的・地政学的要因が、台湾問題を単なる領土問題ではなく、「核心的利益」とする理由です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

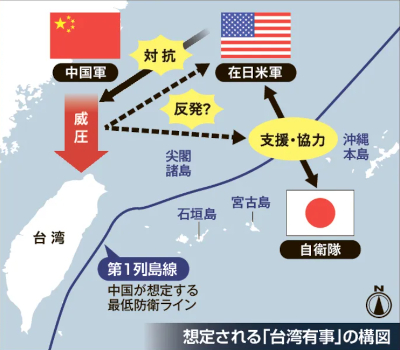

日本の安全保障と台湾有事の関係性

日本にとって台湾有事は直接的な安全保障上の脅威です。

日本のエネルギー輸入の約6割が台湾周辺のシーレーンを通過しており、台湾海峡が封鎖されれば日本経済は深刻な打撃を受けます。

また、沖縄や与那国島は台湾からわずか100キロ程度の距離にあり、台湾有事は日本の南西諸島防衛に直結します。

さらに米軍が台湾防衛に関与すれば、日本国内の在日米軍基地が出撃拠点となり、中国の攻撃対象になる可能性があります。

こうした具体的な地理的・経済的要因から、「台湾有事は日本有事」と言われるのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

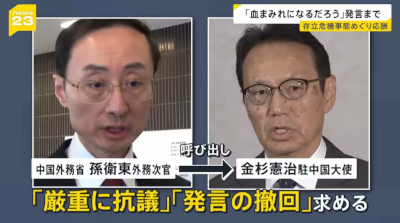

中国の反応と外交的圧力

高市早苗首相の台湾有事発言に対し、中国は強い外交的圧力を加えました。

外務次官による日本大使の呼び出し、国防省の公式警告、さらに総領事によるSNSでの過激な発信など、複数のレベルで抗議が展開されました。

これらの反応は、中国が台湾問題を「核心的利益」と位置づけていることを裏付ける具体的な行動です。

外務次官による日本大使呼び出し

中国外務省は高市首相の答弁直後、日本大使を呼び出し「極めて悪質な発言」として強く抗議しました。

外務次官は、日本政府に対し発言の撤回を求めるとともに、台湾問題への関与を控えるよう警告しました。

これは通常の外交抗議よりも一段階強い措置であり、日中関係における緊張の高まりを示すものです。

過去にも尖閣諸島問題などで同様の呼び出しが行われていますが、台湾有事に関する発言に対してここまで直接的な対応が取られるのは異例です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

国防省の警告とSNSでの発信

中国国防省は公式声明で、「日本が台湾問題に武力介入すれば大きな代償を払うことになる」と警告しました。

これは軍事的対抗措置を示唆するものであり、国際社会に対して中国の強硬姿勢を明確に示すものです。

さらに、大阪の中国総領事がSNSで、「汚い首を斬ってやる」といった過激な表現を投稿し、日本政府が直ちに抗議しました。

このような発信は外交儀礼を逸脱するものであり、国内外で大きな波紋を呼びました。

SNSを通じた強硬な言葉は、中国が世論戦や情報戦を外交手段の一部として活用していることを示しています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

台湾側の視点と国内議論

高市早苗首相の台湾有事発言は、中国だけでなく台湾でも注目を集めました。

台湾政府は公式に冷静な立場を示しつつ、国内メディアやネット世論では賛否が分かれています。

日本の発言が台湾の安全保障にどう影響するのか、現地の受け止め方を理解することは重要です。

台湾政府の公式コメント

台湾政府は高市首相の発言について直接的な批判や賛同を避け、慎重な姿勢を示しました。

外交部は「日本を含む国際社会が台湾海峡の平和と安定を重視していることは理解している」と述べ、地域の安全保障に関心を持つ姿勢を歓迎しました。

ただし、台湾政府は日本の発言を過度に取り上げることを避け、あくまで「国際社会の一員としての関心」と位置づけています。

これは中国との緊張を過度に高めないための配慮であり、台湾政府が国際的支持を得つつも、外交的バランスを保とうとしていることを示しています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

台湾メディアや世論の受け止め方

台湾メディアは高市首相の発言を大きく報じ、「日本の首相が台湾有事を存立危機事態と明言したのは初めて」と伝えました。

中時新聞網などは、「日本が台湾防衛に積極的に関与する可能性を示した」と評価する一方、国内では懸念の声もあります。

例えば、台湾のネット掲示板PTTでは、「日本は軍事力で中国に対抗できない」「米国の支援がなければ日本の発言は現実的ではない」といった、批判的な意見が見られました。

また、鳩山由紀夫元首相の「台湾は中国の内政問題」という発言が台湾メディアで紹介され、日台関係の複雑さを指摘する論調も広がりました。

こうした反応は、台湾社会が日本の発言を歓迎しつつも、実際の安全保障上の効果については冷静に見極めようとしていることを示しています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

中国による渡航禁止の影響と国民生活への波及

高市早苗首相の台湾有事発言を受け、中国は日本への渡航禁止措置を発表しました。

この決定は観光やビジネスに直結し、在留邦人や企業活動にも影響を及ぼしています。

外交的緊張が生活や経済にどのように波及しているのかを具体的に整理します。

観光・ビジネスへの影響

中国からの渡航禁止は、日本の観光産業に直接的な影響を与えています。

最新の統計によれば、2024年のインバウンド消費額は8.1兆円と過去最高を更新し、訪日外客数は約3687万人に達しました。

その中で中国人観光客は再び最大のシェアを占め、免税店や百貨店、地方観光地にとって重要な顧客層となっています。

しかし、2025年に入ってから、中国政府が日本への渡航を控えるよう自国民に通知したことで、観光需要の減少が懸念されています。

例えば、春節シーズンには中国本土から72万人が訪日しましたが、渡航禁止の影響で今後は減少傾向に転じる可能性があります。

観光業界では「売上減少は避けられない」との声がある一方で、「中国依存から脱却し、欧米や東南アジアからの旅行者を取り込む好機」と捉える事業者も増えています。

ビジネス面でも懸念が広がっています。

現時点で日本から中国への渡航は制限されていませんが、中国政府が自国民に日本渡航を控えるよう通知したことで、展示会や商談への参加が減少する可能性が指摘されています。

特に中国市場への依存度が高い企業は、今後の取引遅延や収益減少を警戒し、代替市場の開拓を検討する動きが見られます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

在留邦人や企業活動への懸念

中国に拠点を持つ日本企業や在留邦人にとっても、外交的緊張の高まりは不安要素となっています。

日本からの渡航自体は現在制限されていませんが、中国政府が自国民に日本渡航を控えるよう通知したことで、両国間の交流やビジネス環境に影響が及んでいます。

例えば、現地法人を持つ企業は「今後さらに制限が強化されるのではないか」という懸念から、経営管理や人員派遣の計画を見直す動きが出ています。

自動車メーカーや商社はサプライチェーンの安定性を確保するため、オンライン会議や第三国経由の調整を増やしていますが、現場対応が必要な業務では限界があります。

在留邦人にとっても、外交関係の悪化は生活面での不安につながります。

現地での日本人学校の運営や、医療体制が影響を受ける可能性が指摘されており、家族の安全や教育環境に対する懸念が広がっています。

渡航そのものは可能であるものの、政治的緊張が続けば、長期的に生活や企業活動に支障をきたすリスクが高まる状況です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

減少を歓迎する声と賛否両論

一方で、中国人観光客の減少を歓迎する声もあります。

京都や大阪などの観光地では、「オーバーツーリズムが緩和される」「混雑が減り快適になる」といった意見が見られます。

SNS上では「マナー違反が減る」「地域の治安が改善する」といった声もあり、観光地の住民にとっては生活環境の改善につながると期待されています。

また、観光業界の一部では、「中国依存から脱却し、欧米や東南アジアからの旅行者を取り込むチャンスになる」と前向きに捉える見方もあります。

ただし、免税店や百貨店など、中国人観光客の消費に依存していた業界では売上減少が深刻であり、経済的打撃と生活環境改善の板挟みという、複雑な状況が浮き彫りになっています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

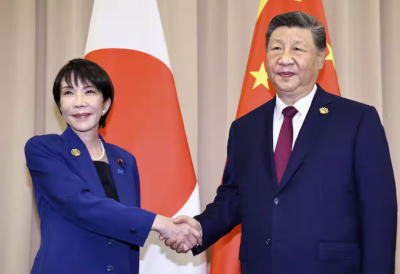

今後の日中関係と安全保障の行方

高市早苗首相の台湾有事発言は、日中関係に新たな緊張をもたらしました。

中国側の強硬な反応に対し、日本政府は従来の立場を維持しつつ外交戦略を模索しています。

また、国内世論や国際社会の視線も交錯しており、今後の安全保障環境を左右する要因となっています。

政府の立場と外交戦略

日本政府は、「台湾有事は存立危機事態に該当し得る」という従来の見解を踏まえつつ、発言の撤回は行わない姿勢を示しました。

これは集団的自衛権の適用範囲を明確化する意図がある一方、中国との関係悪化を避けるために、「従来の立場を変更したものではない」と説明しています。

具体的には、外務省は中国との対話を継続し、経済協力や人的交流を維持する方針を打ち出しています。

例えば、日中経済協会の訪中団は予定通り活動を続けており、経済分野では関係維持を優先する姿勢が見られます。

安全保障面では、米国との同盟強化を前提に、台湾有事を想定した自衛隊の南西諸島防衛体制を拡充しています。

こうした二面性のある外交戦略は、緊張緩和と抑止力強化の両立を目指すものです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

世論の動向と国際社会の視線

国内世論は「台湾有事は日本有事」という認識を支持する層と、「中国との関係悪化を避けるべき」という慎重派に分かれています。

世論調査では、中国に対して警戒感を持つ回答が過半数を占める一方、経済関係の重要性を理由に対話を重視すべきという意見も根強いです。

国際社会では、米国が日本の立場を支持し、台湾防衛への関与を強調しています。

欧州諸国も「台湾海峡の平和と安定は国際社会全体の利益」との声明を発表し、日本の発言を一定程度理解する姿勢を示しました。

逆に、ASEAN諸国は中国との関係を考慮し、慎重な態度を取っています。

具体例として、フィリピンは米国との防衛協力を強化する一方、インドネシアは「対話による解決」を強調しています。

こうした国際社会の多様な反応は、日本の外交戦略に影響を与え、今後の日中関係の行方を複雑にしています。

いかがでしたでしょうか?

今回の台湾有事発言をめぐる波紋は、日中関係と安全保障の行方を左右する重要な分岐点です。

今後も冷静に事実を見極め、国際社会の動向を注視していくことが求められます。