*アフィリエイト広告を利用しています。

薛剣(せつけん)大阪総領事がSNSで発した過激な炎上発言は、日本国内だけでなく国際社会にも衝撃を与えました。

外交官として異例の暴言は「殺害予告に等しい」と批判され、削除後も波紋は広がり続けています。

今回の騒動は単なる一外交官の失言にとどまらず、日本の安全保障をめぐる「存立危機事態」や、外交官の特権と限界を定める『ウィーン条約』の適用可能性にまで議論を拡大させています。

本記事では、薛剣氏の経歴や過去の炎上事例を振り返りつつ、今回の発言が持つ国際法的背景と日本の安全保障上の意味を徹底的に解説します。

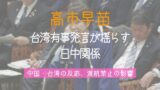

薛剣総領事の炎上発言と今回の騒動

薛剣大阪総領事がSNSに投稿した過激な発言は、外交官としての立場を逸脱したものとして大きな批判を集めました。

今回の騒動は単なる失言ではなく、日本の安全保障や外交慣例に直結する問題として注目されています。

ここでは、発言の具体的内容と問題視された理由、さらに国内外で広がった反応について整理します。

発言の内容と問題視された理由

薛剣氏は2025年11月、高市早苗首相が「台湾有事は日本の存立危機事態になりうる」と答弁した報道を引用し、SNSで「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟は出来ているのか」と投稿しました。

この表現は殺害予告に等しいと受け止められ、外交官として極めて不適切とされました。

外交官はウィーン条約第41条により接受国の法令を尊重し、内政に干渉しない義務がありますが、今回の投稿はその原則に反するものと見なされました。

さらに、外交官が公の場で首相に対して暴力的表現を用いたことは、国際的な信頼を損なう行為であり、外交関係に深刻な影響を及ぼす可能性があると指摘されています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

国内外の反応と批判の広がり

この投稿は瞬く間に拡散し、日本国内では「外交官による殺害予告」として大きな批判が寄せられました。

松原仁衆院議員は「ウィーン条約に基づき国外追放すべきだ」と発言し、ペルソナ・ノン・グラータの適用を求める声が上がりました。

SNS上でも、「外交官としての資格を失っている」「日本の安全保障を脅かす発言だ」といった意見が多数見られました。

国外でも中国外交官の強硬な発言が「戦狼外交」の一例として取り上げられ、国際的な批判が広がりました。

過去にも薛剣氏は、イスラエル批判や日本国内の政党への投票呼びかけなどで、問題視された経緯があり、今回の騒動はその延長線上にあると認識されています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

過去の発言と炎上事例

薛剣大阪総領事は今回の炎上発言以前にも、SNSでの投稿をめぐって複数の騒動を引き起こしています。

外交官としての立場を超えた発言は国内外で批判を集め、外交慣例や国際社会との関係に影響を与えてきました。

ここでは、れいわ新選組への投票呼びかけ騒動と、イスラエル批判発言の具体的事例を取り上げ、問題点を整理します。

れいわ新選組への投票呼びかけ騒動

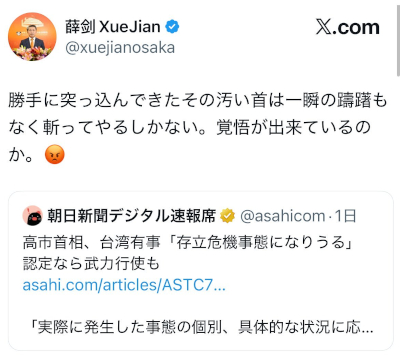

2024年の衆議院選挙期間中、薛剣氏はSNSで「れいわ新選組に投票すべきだ」と呼びかける投稿を行いました。

外交官が特定の政党への投票を促す行為は、内政不干渉の原則に反するものとされ、日本政府は即座に削除を要請しました。

結果的に投稿は削除されましたが、外交官が選挙に直接関与する形で発言したことは極めて異例であり、国内の政治的中立性を揺るがす行為として批判されました。

この騒動は、外交官の発言が受け入れ国の政治に影響を与える可能性を示す具体例となり、外交上の信頼関係に悪影響を及ぼす事態となりました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

イスラエル批判発言と国際的反発

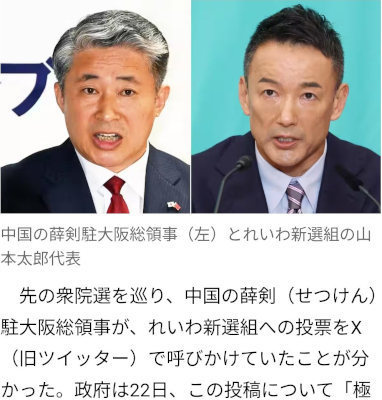

薛剣氏は過去に、イスラエルの軍事行動を批判する投稿を行い、その中でナチス・ドイツを引き合いに出す表現を用いました。

この発言は国際社会から、「不適切で歴史認識を欠いたもの」として強い反発を招きました。

イスラエル政府関係者や国際的な人権団体からも批判が寄せられ、外交官としての発言の責任が問われる事態となりました。

特に、外交官が歴史的に敏感な事例を軽率に比較することは、国際的な摩擦を引き起こす危険性が高く、外交上の信頼性を損なう結果につながります。

この事例は、外交官のSNS発信が、国際関係に直接影響を及ぼすことを示す具体的な例として記録されています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

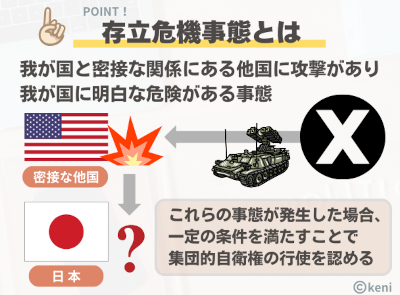

「存立危機事態」とは何か

存立危機事態は、日本が直接攻撃を受けていなくても、密接な関係にある国への武力攻撃によって、日本の安全や国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に認定されるものです。

2015年の安全保障関連法で新たに導入され、集団的自衛権の限定的行使を可能にする重要な概念として位置づけられています。

ここでは法的定義と安全保障関連法での位置づけ、さらに武力攻撃事態との違いと具体的なシナリオを解説します。

法的定義と安全保障関連法での位置づけ

存立危機事態は、2015年の安全保障関連法で規定されました。

定義は、「日本と密接な関係にある他国が武力攻撃を受け、日本の存立が脅かされる明白な危険がある場合」とされています。

高市早苗首相が「台湾有事は存立危機事態に該当する可能性がある」と答弁したことは、この枠組みを前提にした発言です。

これに対して薛剣大阪総領事は強く反発し、SNSで暴言を投稿しました。

中国側は台湾を内政問題と位置づけているため、日本の首相が存立危機事態に言及したことを、「台湾防衛への関与」と受け止め、外交的緊張を高める要因となりました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

武力攻撃事態との違いと具体的シナリオ

武力攻撃事態は、「日本が直接武力攻撃を受けた場合」に発動するもので、従来の個別的自衛権に基づく対応です。

一方、存立危機事態は、「日本が直接攻撃されていなくても、日本の存立に重大な影響を及ぼす他国への攻撃」が対象となります。

違いは、「攻撃の対象が日本か、それとも密接な関係国か」という点にあります。

具体的なシナリオとしては、台湾有事が挙げられます。

台湾が武力攻撃を受け、米軍が防衛行動を取った際に、日本の安全保障が直結して脅かされると判断されれば、存立危機事態に認定される可能性があります。

また、シーレーン上で米国や他国の艦船が攻撃され、日本のエネルギー供給が途絶する危険が生じた場合も、存立危機事態に該当する事例として想定されています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

薛剣総領事の経歴と人物像

薛剣総領事は、中国外交部で長年にわたり、日本関連業務を担当してきた「日本通外交官」として知られています。

日本語を専門に学び、複数回にわたり駐日大使館に勤務した経歴を持ち、日中関係の現場で経験を積んできました。

一方で、近年はSNSを通じて、強硬な発言を繰り返す「戦狼外交」スタイルが注目され、外交官としての立場と発信方法のギャップが議論を呼んでいます。

ここでは、彼のキャリアと外交スタイルを具体的に整理します。

日本通外交官としてのキャリア

薛剣氏は1968年に中国江蘇省で生まれ、北京外国語学院日本学部で日本語を専攻しました。

1992年に外交部アジア局へ配属され、その後駐日中国大使館に複数回勤務しています。

1995年から1999年には三等書記官として東京で活動し、2006年から2012年には一等書記官・参事官として再び日本に赴任しました。

さらに2014年から2018年には、公使参事官として駐日大使館に勤務し、日中外交の実務に深く関わりました。

2021年には大阪総領事に着任し、関西地域の自治体や企業との交流を担当しています。

これらの経歴から、薛剣氏は日本語に堪能で、日本の政治・社会事情に精通した外交官として評価されてきました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

強硬な「戦狼外交」スタイルの特徴

薛剣氏は大阪総領事着任後、SNSを積極的に活用し、対米批判や中国の立場を強調する発信を続けています。

2024年には、衆議院選挙期間中に「れいわ新選組に投票すべきだ」と投稿し、日本政府から削除を要請されました。

また、イスラエルの軍事行動を批判する際に、ナチス・ドイツを引き合いに出す表現を用い、国際的な反発を招いた事例もあります。

これらの発言は、外交官としての中立性を逸脱していると批判される一方、中国国内では「戦狼外交」の一環として強硬姿勢を示すものと理解される場合があります。

戦狼外交は、国家の立場を強く主張し、相手国に対して挑発的な言葉を用いるスタイルであり、薛剣氏のSNS発信はその典型例とされています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

ウィーン条約と国外追放の可能性

外交官はウィーン条約によって特権と免除を認められていますが、その行動が受け入れ国にとって容認できない場合には、「ペルソナ・ノン・グラータ」として国外追放される可能性があります。

薛剣総領事の炎上発言をめぐっても、この規定が適用されるかどうかが議論されました。

ここでは、ペルソナ・ノン・グラータの仕組みと外交官の特権の限界について、具体例を交えて解説します。

ペルソナ・ノン・グラータの規定

ウィーン条約第9条は、接受国が外交官を「ペルソナ・ノン・グラータ」と宣言できる権利を定めています。

この通告を受けた外交官は、派遣国によって召還されるか、任務を終了しなければなりません。

重要なのは、接受国は理由を明示する義務がなく、いつでも一方的に発動できる点です。

例えば、2018年には英国で発生したロシア元スパイ暗殺未遂事件を受け、欧州各国がロシア外交官をペルソナ・ノン・グラータとして国外追放しました。

これは外交官の行動が、受け入れ国の安全や信頼を損なうと判断された具体例です。

薛剣氏の発言も、首相への暴力的表現が外交官として不適切とされ、同様の措置が検討される余地がある事案といえます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

外交官の特権とその限界

外交官はウィーン条約に基づき、刑事訴追からの免除や公館の不可侵などの特権を持っています。

これらは外交任務を円滑に遂行するために認められているものであり、個人の利益のためではありません。

しかし、特権には限界があります。

外交官は接受国の法令を尊重し、内政に干渉しない義務を負っています。

過去には、外交官が交通違反や税金未払いを繰り返し、受け入れ国から強い抗議を受けた事例もあります。

薛剣氏のように、SNSで首相に対する暴力的表現を行うことは、外交官の義務に反する行為であり、特権の範囲を逸脱していると評価されます。

つまり、外交官の特権は絶対ではなく、行動次第で国外追放や外交関係の悪化につながる可能性があるのです。

いかがでしたでしょうか?

今回の騒動は一外交官の発言にとどまらず、日本の安全保障や国際法の枠組みに直結する問題を浮き彫りにしました。

今後の動向を注視しつつ、冷静に事実を理解することが重要です。