*アフィリエイト広告を利用しています。

1966年に静岡で起きた一家4人殺害事件「袴田事件」は、日本の司法史に深い影を落としました。

死刑判決を受けた袴田巌さんは、半世紀以上にわたり冤罪を訴え続け、ついに再審で無罪が確定しました。

しかし真犯人は未だ不明で、証拠捏造の疑惑や国家賠償請求など、事件は現在も社会的関心を集めています。

本記事では、真犯人の謎、賠償金、冤罪の真相、そして袴田巌さんの現在までを徹底解説します。

袴田事件の概要と司法の闇

袴田事件は、1966年に静岡県清水市で発生した一家4人殺害事件をめぐり、元プロボクサー袴田巌さんが逮捕・起訴され、死刑判決を受けた後、半世紀以上にわたり冤罪が疑われ続けた、日本の司法史上最大級の事件です。

ここでは事件の発生から死刑判決、そして長期拘禁に至るまでの流れを整理します。

1966年の事件発生と背景

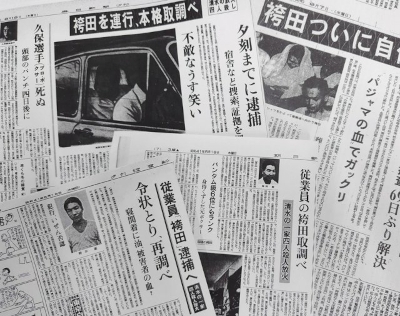

出典元:毎日新聞

1966年6月30日未明、静岡県清水市の味噌製造会社専務宅が火災で全焼し、焼け跡から、専務(41歳)、妻(39歳)、次女(17歳)、長男(14歳)の遺体が発見されました。

全員が刃物で複数回刺されており、警察は強盗殺人事件として捜査を開始しました。

事件直後から工場関係者が疑われ、従業員であった袴田巌さんが49日後に逮捕されました。

逮捕の根拠は、左手の怪我や血痕のついたパジャマ、明確なアリバイがなかったことでした。

捜査には延べ7000人以上が投入され、静岡県警は大規模な捜査体制を敷いていました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

死刑判決と長期拘禁の問題

袴田さんは取り調べで自白を強要され、45通もの自白調書が作成されましたが、その内容は日ごとに変わり、動機も一貫していませんでした。

さらに事件から1年以上経過した後、工場の味噌タンクから血のついた衣類5点が発見され、これが決定的証拠とされました。

1968年に静岡地裁で死刑判決が下され、1980年に最高裁で確定しました。

その後、袴田さんは48年間にわたり死刑囚として拘禁され、世界最長の死刑囚拘禁としてギネス認定されました。

死刑確定後も執行の恐怖にさらされ続け、精神的に深刻な影響を受けたとされています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

袴田巌はなぜ疑われたのか?冤罪の背景を解説

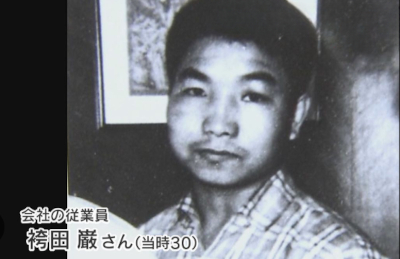

袴田巌さんが逮捕・起訴された背景には、警察が「内部犯行説」を強く疑ったことや、状況証拠とされた怪我や衣類、さらに過酷な取り調べによる自白強要がありました。

後に決定的証拠とされた衣類の発見も捏造の可能性が指摘され、冤罪の構造が浮き彫りになっています。

ここでは、疑われた理由を具体的に整理します。

内部犯行説と状況証拠

事件は味噌会社専務一家が犠牲となったため、警察は当初から「会社関係者による内部犯行」を疑いました。

袴田さんは従業員であり、事件直後に左手を負傷していたことから「犯行時に負った傷ではないか」とされました。

また、自宅から押収されたパジャマに血痕が付着していたことが、「状況証拠」として扱われました。

さらに、事件当夜の行動について明確なアリバイがなく、警察は袴田さんを容疑者として絞り込んだのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

自白強要と取り調べの問題

袴田さんは逮捕後、連日十数時間に及ぶ取り調べを受けました。

弁護人との接見は逮捕から20日間でわずか3回、各10分程度しか許されず、孤立した状態で自白を迫られました。

作成された自白調書は45通に及びましたが、犯行の動機や手口が日ごとに変わり、内容に矛盾が多く見られました。

これらは取り調べの圧力によるもので、後に裁判所も「自白の信用性は低い」と判断しています。

衣類発見と捏造疑惑

出典元:中日新聞

事件から1年以上経過した1967年、工場の味噌タンクから「血のついた衣類5点」が発見されました。

これが決定的証拠とされ、死刑判決の根拠となりました。

しかし、衣類はサイズが袴田さんに合わず、血痕も長期間味噌に浸かっていたとは考えにくい鮮やかな色を保っていました。

専門家の鑑定でも「捏造の可能性が高い」と指摘され、再審で裁判所は証拠の信用性を否定しました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

真犯人は誰なのか?未解決の謎

袴田事件は再審で袴田巌さんの無罪が確定しましたが、真犯人は現在も特定されていません。

捜査の矛盾や証拠捏造の疑い、遺族が抱える「真犯人不明」という重み、さらに一部で語られる長女真犯人説など、事件は多くの謎を残しています。

ここでは、未解決の要素を整理し、社会的影響を含めて解説します。

捜査の矛盾点と証拠捏造疑惑

事件直後から警察は袴田さんを容疑者として捜査を進めましたが、証拠には多くの矛盾がありました。

例えば、決め手とされた味噌タンクからの衣類5点は事件から1年以上経過して発見されましたが、血痕の色が鮮やかで長期間浸かっていたとは考えにくい状態でした。

また、衣類のサイズが袴田さんに合わず、着用は不可能に近いと指摘されています。

これらの点から裁判所は、「捜査機関による証拠捏造の可能性が高い」と判断しました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

遺族と社会が抱える「真犯人不明」の重み

袴田さんの無罪が確定したことで、事件は「冤罪事件」として位置づけられましたが、真犯人は依然として不明です。

遺族は「4人の命が奪われた事実を忘れないでほしい」と訴え続けています。

社会的にも「冤罪が晴れたこと」と、「真犯人が見つかっていないこと」の二重の課題が残されました。

司法制度への不信感や、再審制度の改善を求める声が強まったのは、この「真犯人不明」という状況が大きく影響しているためです。

長女真犯人説という噂とその根拠

一部では「長女が真犯人ではないか」という説が語られています。

根拠とされるのは、事件で亡くなったのが両親と次女、長男であり、長女だけが生存していたことです。

また、遺体の損壊が過剰であったことから、「強い感情を伴う犯行ではないか」と推測され、内部犯行説の一環として長女が疑われました。

しかし、この説は公式に認定された事実ではなく、司法の場で証拠として扱われたこともありません。

《広告の下にコンテンツが続きます》

賠償金と国家賠償請求の行方

袴田事件では、再審無罪が確定したことで刑事補償金が過去最高額となり、さらに国と静岡県に対して国家賠償請求が行われています。

長期拘禁による精神的苦痛や証拠捏造の疑いが背景にあり、司法制度の問題を浮き彫りにしています。

ここでは補償金の詳細と国家賠償請求の現状を解説します。

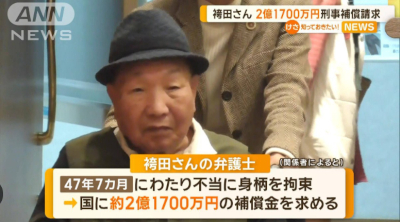

過去最高額の刑事補償金

2024年9月の再審無罪判決後、静岡地裁は袴田巌さんに約2億1700万円の刑事補償金を支払う決定をしました。

これは日本の刑事補償制度において過去最高額です。

刑事補償金は、無罪となった者が不当に拘禁された期間に応じて支払われるもので、1日あたり最大1万2500円と定められています。

袴田さんの場合、48年間にわたる拘禁が対象となり、金額が膨大になりました。

補償金は生活支援の意味合いもありますが、長期にわたる精神的苦痛や社会的損失を完全に埋め合わせるものではありません。

《広告の下にコンテンツが続きます》

刑事補償金はどこから支払われるのか?

刑事補償金は「国庫」から支払われます。

憲法第40条と刑事補償法に基づき、無罪が確定した人は国に補償を請求できます。

裁判所が拘禁日数に応じて金額を決定し、その決定に基づいて国が支払う仕組みです。

例えば、袴田巌さんの場合は48年間の拘禁が対象となり、1日あたり最大1万2500円で計算され、約2億1700万円が補償金として支払われました。

なお、これは警察や県が直接負担するものではなく、国の予算から支出される点が国家賠償請求とは異なります。

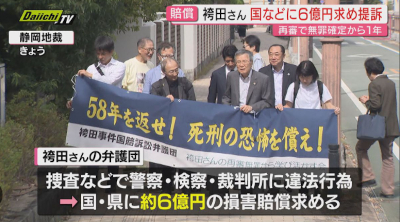

国と県への約6億円賠償請求

袴田さんの弁護団は、刑事補償金とは別に、国と静岡県に対して約6億円の国家賠償請求を行っています。

請求の根拠は、捜査機関による証拠捏造や違法な取り調べ、そして死刑囚として長期間拘禁されたことによる精神的苦痛です。

国家賠償請求は、刑事補償制度では救済しきれない被害を補うための手段であり、冤罪事件では重要な意味を持ちます。

裁判では、捜査機関の責任をどこまで認めるかが争点となっており、判決は司法制度の信頼性に直結します。

《広告の下にコンテンツが続きます》

本当に冤罪だったのか?再審の真相

袴田事件は、再審で無罪が確定したものの、「なぜ冤罪と認定されたのか」という点が重要です。

自白調書の信憑性や取り調べの問題、さらに裁判所が認定した証拠捏造の事実が、冤罪を裏付ける根拠となりました。

ここでは、再審で明らかになった具体的な問題点を整理します。

自白調書の信憑性と問題点

袴田巌さんは逮捕後、連日十数時間に及ぶ取り調べを受け、弁護人との接見は逮捕から20日間でわずか3回、各10分程度しか許されませんでした。

その結果、45通もの自白調書が作成されましたが、内容は日ごとに変わり、犯行の動機や手口が一貫していませんでした。

例えば、ある調書では「金銭目的」とされ、別の調書では「専務への恨み」とされるなど矛盾が多く、捜査側の誘導が強く疑われました。

裁判所も再審で「自白の信用性は低い」と判断し、証拠としての価値を否定しました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

裁判所が認定した証拠捏造

事件から1年以上経過した後に、味噌タンクから発見された「血のついた衣類5点」は、当初は有罪の決め手とされました。

しかし、再審では複数の専門家が鑑定を行い、血痕の色が長期間味噌に浸かっていたとは考えにくい鮮やかさを保っていること、衣類のサイズが袴田さんに合わないことが判明しました。

さらに、衣類のズボンは袴田さんの体格では着用できないほど大きく、実際に犯行時に使用された可能性は極めて低いとされました。

これらの点から裁判所は、「捜査機関による証拠捏造の可能性が高い」と認定し、有罪判決の根拠を完全に否定しました。

2014年の再審開始決定と即時釈放

2014年3月、静岡地裁は「証拠捏造の可能性が高い」と判断し、再審開始を決定しました。

決め手となったのは、味噌タンクから発見された衣類5点の血痕やサイズの不自然さです。

さらに、袴田さんは48年間にわたり死刑囚として拘禁されており、精神的に深刻な影響を受けていました。

裁判所は「これ以上の拘置は人道的に耐え難い」として、再審開始と同時に即時釈放を命じました。

これは異例の判断であり、冤罪救済の象徴的な出来事として、国内外で大きな反響を呼びました。

《広告の下にコンテンツが続きます》

袴田巌の現在と社会的意義

再審で無罪が確定した袴田巌さんは、長期拘禁の影響を抱えながらも、姉と共に冤罪撲滅活動を続けています。

その存在は、死刑制度や再審制度のあり方に大きな影響を与え、日本の司法における人権問題を考える上で重要な意味を持っています。

ここでは、現在の生活と社会的意義を具体的に解説します。

姉と共に歩む冤罪撲滅活動

袴田さんは2014年に釈放されて以降、姉のひで子さんと共に冤罪撲滅を訴える活動を続けています。

ひで子さんは90歳を超えても講演や記者会見に積極的に参加し、冤罪被害者の声を社会に届けています。

袴田さん自身は長期拘禁による、「拘禁症状」と呼ばれる精神的影響が残っており、日常生活に支障をきたすこともありますが、姉の支えを受けながら活動を続けています。

こうした家族の協力は、冤罪事件における被害者支援の重要性を示す具体例となっています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

長期拘禁による拘禁症状の影響

袴田巌さんは48年間にわたり死刑囚として拘禁され、その間に「拘禁症状」と呼ばれる精神的影響が残りました。

拘禁症状とは、長期間自由を奪われた環境で生じる心理的異常反応のことで、不安や抑うつ、思考の混乱、妄想などが典型的です。

袴田さんの場合、釈放後も会話が支離滅裂になる、手紙の内容が乱れるといった症状が確認されています。

これは死刑執行の恐怖にさらされ続けたことや、外部との接触が制限されたことが原因とされています。

裁判所が2014年に即時釈放を命じた背景には、この拘禁症状が人道的に看過できないと判断されたことも含まれています。

《広告の下にコンテンツが続きます》

死刑制度と再審制度への影響

袴田事件は、日本の死刑制度と再審制度の問題点を浮き彫りにしました。

死刑が確定した後も48年間にわたり執行されず、袴田さんは常に死刑執行の恐怖にさらされていました。

これは「死刑確定者の人権をどう守るか」という課題を社会に投げかけました。

また、再審請求が認められるまでに数十年を要したことは、再審制度の運用が被害者救済に十分ではないことを示しています。

実際、再審開始決定が出た2014年には、「証拠捏造の可能性」が裁判所に認定され、司法制度の信頼性に大きな影響を与えました。

袴田事件は、死刑制度の見直しや再審制度改革を求める議論の中心的事例となっています。

いかがでしたでしょうか?

袴田事件は「冤罪の象徴」として司法の課題を突きつけています。

真実を追い続ける姿勢こそ、未来の正義を守る力となるでしょう。