*アフィリエイト広告を利用しています。

退職代行サービス「モームリ」を運営する、株式会社アルバトロスに家宅捜索が入り、世間の注目を集めています。

谷本慎二社長が掲げてきた「退職代行が不要な社会を目指す」という理念と、弁護士法違反(非弁疑惑)との関係は、どう整理されるのでしょうか。

本記事では、事件の背景や社長の経歴、弁護士との関わり、そして利用者への影響までを徹底解説します。

退職代行モームリに家宅捜索が入った背景

2025年10月、退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスに対し、警視庁が家宅捜索を実施しました。

退職代行業界はここ数年で急速に拡大してきましたが、その一方で「非弁行為」にあたる可能性があるサービス提供が、問題視されてきました。

今回の捜査は、単なる一企業の問題にとどまらず、業界全体の健全性や法的な位置づけを問い直す契機となっています。

警視庁が動いた理由とは

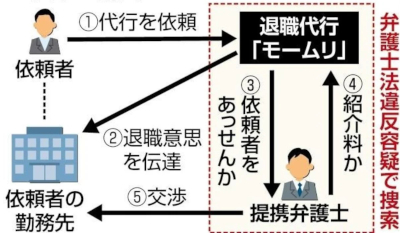

警視庁が家宅捜索に踏み切った背景には、モームリが退職希望者と弁護士を仲介し、報酬を得ていた疑いがあることが挙げられます。

弁護士法では、弁護士資格を持たない者が法律事務を取り扱ったり、弁護士業務をあっせんして利益を得ることを禁止しています。

報道によれば、モームリは退職代行の依頼者に対し、「弁護士による対応が必要」と案内し、その過程で金銭を受け取っていた可能性があるとされています。

これは、単なる「退職の意思伝達代行」とは異なり、法律事務に踏み込んだ行為とみなされる可能性が高いため、警視庁が捜査に着手したのです。

具体例として、退職代行業者の中には「有給消化の交渉」や、「未払い残業代の請求」まで代行すると宣伝するケースがあります。

これらは本来、弁護士または労働組合でなければ対応できない領域であり、非弁行為に該当するリスクが高いと指摘されています。

モームリも同様の疑いを持たれたことで、今回の強制捜査につながったと考えられます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

非弁行為の疑いとその法的意味

「非弁行為」とは、弁護士資格を持たない者が、報酬を得て法律事務を行う行為を指します。

弁護士法第72条により厳格に禁止されており、違反した場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

退職代行サービスの多くは、「退職の意思を伝えるだけ」であれば合法とされていますが、会社との交渉や法的請求に踏み込むと、非弁行為に該当します。

例えば、

- 「退職金の増額交渉を代行します」

- 「未払い残業代を請求します」

といったサービスは、弁護士資格がなければ違法となります。

モームリの場合、依頼者を弁護士に紹介し、その過程で報酬を得ていた疑いが報じられています。

これは「弁護士業務のあっせん」にあたり、非弁行為の典型例とされるものです。

今回の家宅捜索は、こうした行為が実際に行われていたかどうかを確認するためのものと考えられます。

《広告の下にコンテンツが続きます》

谷本慎二社長の経歴と経営理念

出典元:biz-journal

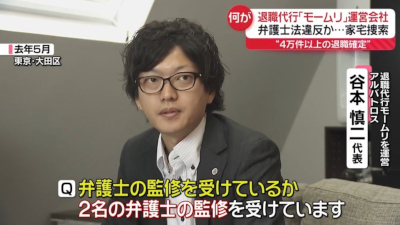

退職代行モームリを運営する、株式会社アルバトロスの代表取締役・谷本慎二社長は、サービス業での長年の経験を経て起業に至りました。

現場で培ったマネジメント力と、労働環境の課題を肌で感じた体験が、退職代行事業を立ち上げる原動力となっています。

さらに、単なる退職支援にとどまらず、「退職代行が不要な社会を目指す」という逆説的な理念を掲げ、業界内でも異彩を放っています。

サービス業から起業家へ

谷本慎二社長は1989年に岡山県高梁市で生まれ、神戸学院大学を卒業後、2012年に東証一部上場の大手接客・サービス業「株式会社すかいらーくホールディングス」に入社しました。

入社後は飲食店舗の現場で経験を積み、翌年には店長に昇格。

さらに5年目にはエリアマネージャーに昇進し、首都圏を中心に6店舗の新規立ち上げ責任者を務めるなど、現場とマネジメントの両面で成果を上げました。

この約10年間の勤務で、長時間労働や人材不足といったサービス業特有の課題に直面し、従業員が「辞めたいのに辞められない」状況を数多く目にしてきました。

例えば、シフトの穴埋めを理由に退職を引き止められるケースや、有給休暇の取得を認めてもらえない事例は、飲食業界では珍しくありません。

谷本社長自身も、部下の退職希望を受け入れられず葛藤した経験があり、この矛盾が「退職をスムーズに実現できる仕組みの必要性」を、強く意識させるきっかけになったとされています。

その後、2021年に退職し、半年間の準備期間を経て、2022年2月に株式会社アルバトロスを設立。

同年3月に退職代行サービス「モームリ」を開始しました。

現場での実体験とマネジメント経験が、退職代行事業を立ち上げる土台となったのです。

《広告の下にコンテンツが続きます》

「退職代行が不要な社会」を掲げたビジョン

谷本社長が掲げる理念は、「退職代行がなくても、誰もが自由に辞められる社会を実現すること」です。

これは、退職代行サービスを提供しながらも、その存在自体が不要になる未来を目指すという逆説的なビジョンです。

具体的には、モームリでは退職手続きの代行に加え、転職支援や生活サポートを提供し、利用者が次のステップに進みやすい環境を整えています。

また、企業向けには、「モームリプラス」という離職率改善のコンサルティングサービスを展開し、従業員が辞めざるを得ない状況を減らす取り組みも行っています。

このように、単なる「退職の代行業務」にとどまらず、労働者と企業の双方に働きかける姿勢は、他の退職代行サービスとの差別化につながっています。

谷本社長の経営理念は、退職代行を一時的な解決策ではなく、社会全体の労働環境改善につなげることを目指している点に特徴があります。

《広告の下にコンテンツが続きます》

弁護士と非弁疑惑の関係性

退職代行サービスは、利用者の退職意思を会社に伝えるだけであれば合法とされています。

しかし、弁護士法第72条で禁止されている「非弁行為」に踏み込むと違法となる可能性があります。

モームリの家宅捜索をきっかけに、退職代行と弁護士業務の境界線、そして業界全体に広がるグレーゾーンが改めて注目されています。

退職代行と弁護士業務の境界線

退職代行サービスの基本業務は、依頼者に代わって「退職の意思を伝えること」です。

これは単なる「使者」としての役割であり、弁護士資格がなくても認められています。

一方で、次のような行為は弁護士業務に該当し、非弁行為と判断される可能性があります。

- 退職日の調整を会社と交渉する

- 未払い残業代や退職金の請求を代行する

- パワハラやセクハラに関する慰謝料を請求する

例えば、東京弁護士会が示した事例では、退職代行業者が依頼者に代わり「残業代は法律違反だ」と主張し、金額を計算して会社と交渉したケースがありました。

この場合、法律的な判断と交渉を行っているため、弁護士資格がない業者が行えば非弁行為に該当します。

《広告の下にコンテンツが続きます》

業界全体に広がるグレーゾーン

退職代行業界では、弁護士資格を持たない民間企業や労働組合がサービスを提供しています。

合法とされる範囲は「退職の意思伝達」に限られますが、実際には利用者の要望に応える形で交渉や請求に踏み込むケースが少なくありません。

例えば、ある業者は「有給休暇の消化を確実に実現します」と宣伝していますが、これは会社との交渉を伴うため、非弁行為にあたるリスクがあります。

また、労働組合と提携している場合でも、業務の切り分けが不明確だと「どこまでが合法か」が曖昧になりやすいのが現状です。

このように、退職代行サービスは、「意思伝達」と「交渉」の境界が非常に近く、業界全体がグレーゾーンを抱えています。

そのため、利用者はサービス内容を確認し、弁護士が運営しているか、労働組合が関与しているかなど、法的に安全な仕組みを持つ業者を選ぶことが重要です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

利用者への影響と注意点

退職代行モームリに対する家宅捜索は、既存の利用者やこれから利用を検討している人々にとって大きな不安材料となっています。

特に、「すでに依頼している人の手続きはどうなるのか」「今後も安心して利用できるのか」という点は、多くの読者が知りたい情報です。

本セクションでは、既存利用者への影響と、安心して使える退職代行サービスを見極めるための具体的なポイントを解説します。

既存利用者はどうなるのか

家宅捜索が行われた場合でも、すでに依頼済みの退職手続きが直ちに無効になるわけではありません。

退職の意思表示自体は労働者の権利であり、会社に伝わった時点で法的効力を持ちます。

そのため、モームリを通じて退職の意思が伝えられていれば、基本的には退職手続きは進行します。

ただし、問題となるのは「交渉を伴う案件」です。

例えば、有給休暇の消化や未払い残業代の請求など、弁護士や労働組合でなければ対応できない領域に依頼していた場合、サービスが停止される可能性があります。

実際に、過去に別の退職代行業者が非弁行為で指摘を受けた際、利用者が追加で弁護士に依頼し直す必要が生じた事例がありました。

利用者にとっては、余計な費用や時間がかかるリスクがあるため注意が必要です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

安心して使える退職代行の見極め方

退職代行サービスを選ぶ際には、以下の点を確認することが重要です。

- 運営主体の確認:弁護士が運営しているか、労働組合が関与しているかをチェックします。

弁護士運営であれば法的に安全で、労働組合運営であれば団体交渉権に基づき交渉が可能です。 - サービス範囲の明示:公式サイトに「退職の意思伝達のみ」と明記されているかを確認します。

交渉や請求を代行すると記載されている場合は非弁行為のリスクがあります。 - 返金保証や実績:退職できなかった場合の返金保証や、累計利用件数などの実績が公開されているかも信頼性の指標になります。

- 口コミや評判:実際の利用者の体験談を調べることで、対応のスピードやサポート体制の実態を把握できます。

例えば、弁護士が直接運営する退職代行サービスでは、未払い残業代の請求や退職金の交渉まで合法的に対応できるため、安心感が高いです。

一方で、民間業者が「有給消化を必ず実現」と宣伝している場合は、非弁行為に該当する可能性があるため注意が必要です。

《広告の下にコンテンツが続きます》

退職代行業界の今後と社会的課題

退職代行サービスは、ここ数年で急速に普及し、若年層を中心に利用が拡大しています。

しかし、非弁行為のリスクや利用者保護の不十分さが指摘され、業界全体の信頼性が問われています。

今後は法規制の強化や制度整備が進む可能性が高く、同時に「働き方改革」の一環として退職代行が果たす役割も議論されています。

本セクションでは、法規制の動向と社会的課題、そして退職代行がどのように労働環境改善に関わるのかを解説します。

法規制強化の可能性

退職代行業界は、弁護士法第72条に抵触する「非弁行為」のリスクを常に抱えています。

現状では、弁護士が運営するサービスや、労働組合が提供するサービスは合法とされていますが、民間企業が交渉や請求に踏み込むと違法となる可能性があります。

実際に、2023年には東京弁護士会が、「退職代行業者による有給休暇の交渉は非弁行為にあたる」と警告を出した事例がありました。

また、2025年にはモームリへの家宅捜索が行われ、業界全体に大きな衝撃を与えています。

こうした動きを受け、国会で「退職代行業の登録制」や「業務範囲の明確化」を求める議論が出る可能性が高まっています。

例えば、探偵業や職業紹介業のように、行政への届出や資格要件を設けることで、利用者保護と業界の透明性を確保する仕組みが検討されると考えられます。

規制が強化されれば、違法リスクを避けたい利用者にとっても安心材料となります。

《広告の下にコンテンツが続きます》

働き方改革と退職代行の役割

退職代行の利用増加は、単なる「辞めやすさ」の問題ではなく、働き方改革の課題を映し出しています。

厚生労働省の調査によれば、退職代行を利用する理由の上位には、「上司に直接言えない」「長時間労働やパワハラが原因」といった、労働環境の問題が挙げられています。

例えば、2025年1月には退職代行モームリの利用件数が、1日で過去最高の256件に達したと報じられました。

新年早々にこれだけの人が退職を決意した背景には、年末年始の繁忙期における過重労働や、職場の人間関係の悪化があると分析されています。

退職代行は、こうした労働環境の歪みを可視化する役割を果たしています。

企業にとっては「なぜ従業員が直接辞められないのか」を考える契機となり、労務管理や職場改善の必要性を突きつける存在です。

今後は、退職代行を単なる「逃げ道」と捉えるのではなく、働き方改革を推進するための社会的インフラとして位置づける議論が進む可能性があります。

いかがでしたでしょうか?

本記事では、退職代行モームリの家宅捜索をめぐる背景や谷本慎二社長の経営姿勢、非弁疑惑の問題点を整理しました。

今後の法規制や業界の動向を注視しつつ、利用者は安全で信頼できるサービスを見極めることが大切です。